当院では【術前検査】をお勧めしています

術前検査とは、手術の前に実施させていただく検査のことになります。術前検査と聞くと、体の中の異常を調べるスクリーニング検査のイメージが強いかと思われます。しかし、手術をするにあたって、わんちゃん猫ちゃんには全身麻酔というものをかけさせていただきます。術前検査はこの全身麻酔が安全にかけられるかどうかを調べるための検査でもあるのです。

手術によるリスクはもちろんのことですが、この全身麻酔にもリスクが存在し、全身麻酔によるリスクを可能な限り減らしてあげるためにも術前検査は必要不可欠なものなのです。

【麻酔によるリスクとは?】

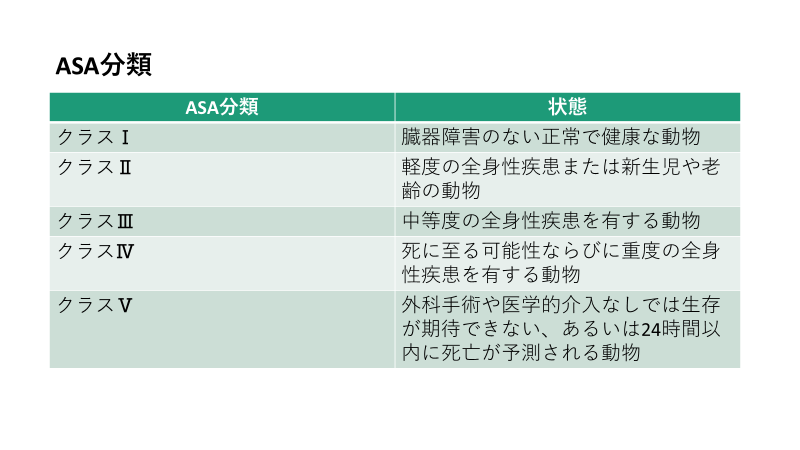

麻酔によるリスクに関しては、まず術前検査によって得られた情報をもとに、ASA(アメリカ麻酔下学会)分類と言われる麻酔のリスク分類を行います。(下図参照)

先程も話した通り、全身麻酔にも亡くなってしまうリスクは存在します。麻酔による死亡率は約0.5~1%程度と報告されていて、決して0ではありません。また、このASA分類のクラスが上がるにつれて麻酔によるリスクというのも上昇します。

したがって、この評価に基づいて分類することで、発生する可能性のあるリスクを事前に知ることができ、不測の事態に陥らないよう事前に準備をすることが可能となるのです。そのため、術前検査をきちんと実施するということは非常に重要なことになります。

【術前検査ではどんなことをするの?】

術前検査といっても病院によって検査する項目が少し異なってきます。また、本院の術前検査では、わんちゃんと猫ちゃんで検査項目が少し異なります。

わんちゃんでは、血液検査、血液凝固能検査、胸部レントゲン検査、心電図検査の4つの検査を実施させていただいています。猫ちゃんでは、心電図検査を除いた3つの検査に加えて、FIV/FeLV感染症(院内検査)と猫コロナウイルス感染症(外注検査)の2つの検査を実施させていただいています。(下図参照)

【それぞれどんな検査?】

1.血液検査(全血球計算、血液化学的検査)

血液検査には、CBC(全血球計算)検査と血液化学検査と言われる2つの検査があります。

・CBC(全血球計算)検査:主に赤血球、白血球、血小板と言われる血球の数を検査しています。それぞれ、赤血球なら貧血がないかどうか、白血球では体内で炎症が起こっていいないか、腫瘍が存在しないか、血小板では血を固めるために必要な血小板が十分な数存在するのかなどを検査しています。

・血液化学検査:内臓系の検査になります。腎臓・肝臓・胆嚢などの内臓機能に異常がないかどうか、電解質と言われる体のミネラルバランスが崩れていないかなどを検査するものとなります。

2.血液凝固能検査

こちらの検査では、出血をした場合にどの程度の時間で血が止まるのかを確認している検査になります。

検査項目には、APTT、PT、Fib(フィブリノーゲン)の3つの検査項目がございます。

・APTT:凝固に関する経路の内因系因子と共通系因子と呼ばれる因子について検査しているもので、内出血がどの程度の時間で止まってくれるかのかを測定しています。

・PT:凝固に関する経路の外因系因子と共通系因子と呼ばれる因子について検査しているもので、微細血管などから出血した場合に、どの程度の時間で止まってくれるのかを測定しています。

・Fib:フィブリノーゲンと呼ばれる、血の塊の最終産物を検査しているものになります。

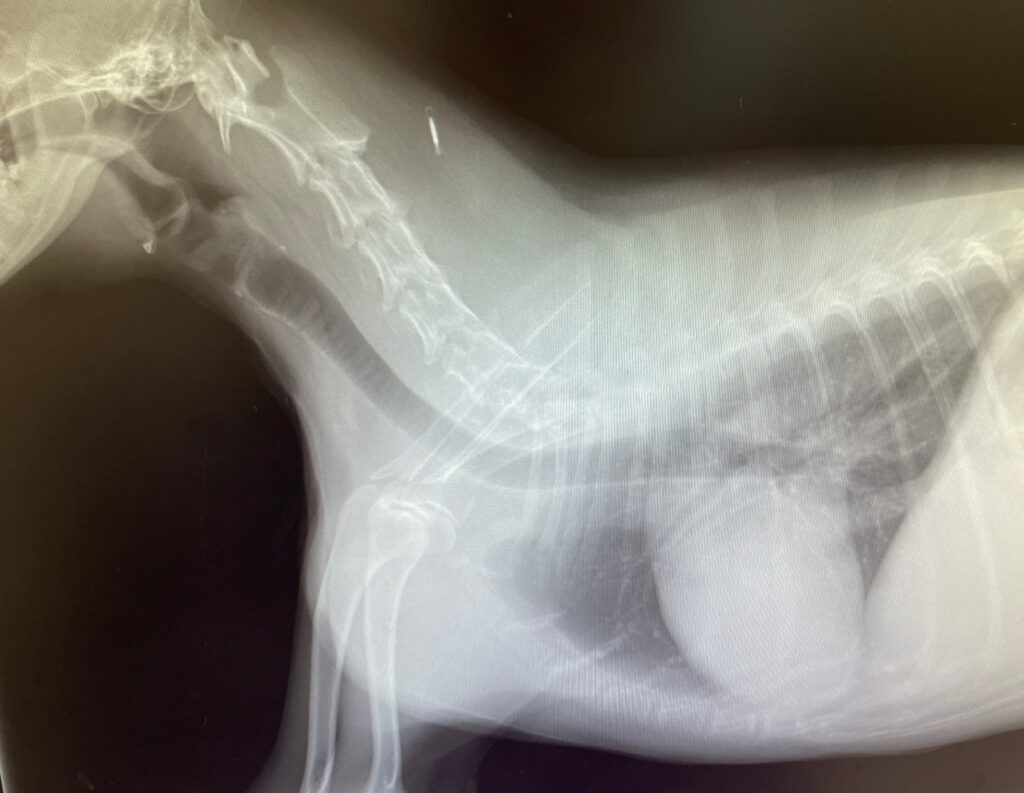

3.胸部レントゲン検査

胸部レントゲン検査では 主に、咽喉頭部、気管、肺、心臓などといった呼吸器・循環器の評価を実施しています。これらの臓器や器官に構造的・形態的な異常がないか、体の中に腫瘤のような構造物はないかなどを検査させていただいています。

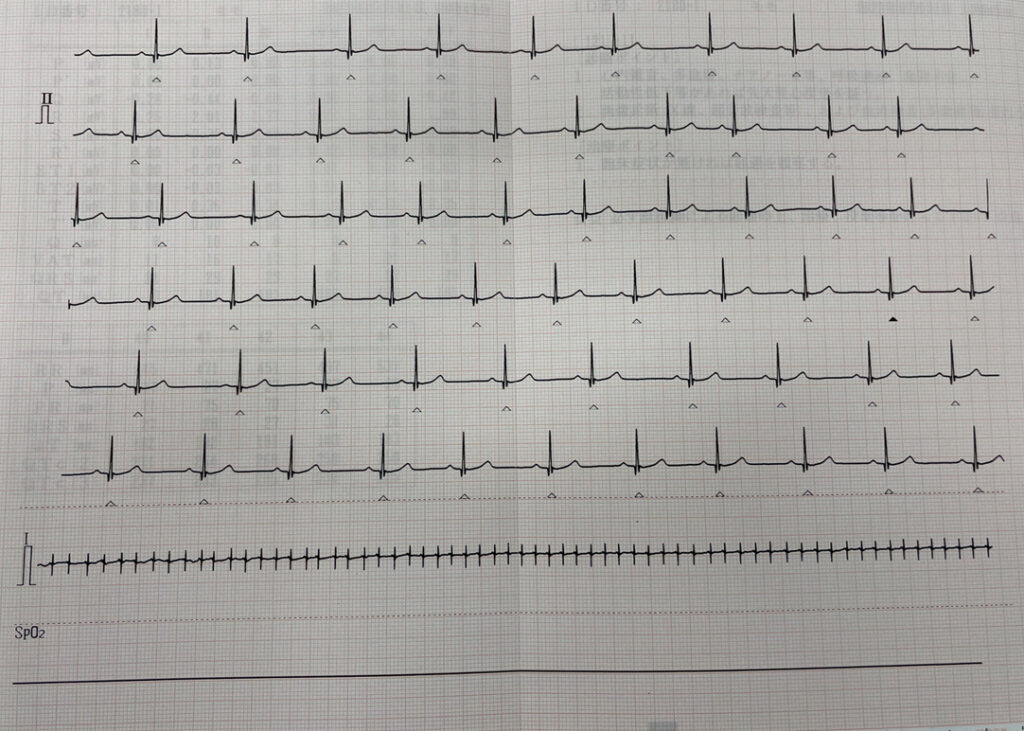

4.心電図検査

こちらの検査は、心臓の電気的な検査になります。心電図では、P波、QRS波、T波と言われる3つの波形を観察します。P波は心臓の右心房から発生する電気刺激によって発生します。この電気刺激が心房から心室へ伝わることで、QRS波が発生します。

もし、不整脈など心臓に異常がある場合には、これらの波形に異常が認められます。

5.FIV/FeLV感染症(院内)

この検査では、スナップ・FIV/FeLVコンボという検査キットを用いて検査いたします。このキットでは、FIV(猫免疫不全ウイルス)における特異抗体およびFeLV(猫白血病ウイルス)における抗原を検出することが可能で、猫ちゃんがこの2つの感染症に罹っていないかどうかの簡易検査になります。

【それぞれの感染症はどんなもの?】

・FIV(猫免疫不全ウイルス)感染症:主に猫ちゃん同士の咬傷によって感染してしまいます。この感染症には、急性期・無症候性キャリアー期・持続性全身性リンパ節症期・エイズ関連症候群期・AIDs期と呼ばれる5つの病期が存在します。AIDs期とされる末期の状態まで進行してしまうと、余命数ヶ月ほどになってしまうとも報告されています。脳に異常をきたすことによって起こる、神経徴候としての異常行動が最も多く見られます。一般的に治療法はなく、感染予防が重要とされています。

・FeLV(猫白血病ウイルス)感染症:感染している猫ちゃんの唾液や尿中に存在するウイルスが感染源となり、他の猫ちゃんに感染してしまいます。大人の猫ちゃんでは、無症候のこともありますが、幼い猫ちゃんでは、免疫系が不十分であるため、感染状態になりやすくなります。造血器腫瘍、免疫抑制、貧血といったFeLVに関連した免疫不全症、重度の白血球減少症などを発症してしまうことがあります。こちらの感染症も予防が大切となってきます。

6.猫コロナウイルス感染症(外注)

猫コロナウイルスに対する抗体価を測定することで、猫ちゃんがコロナウイルスに感染している可能性があるかどうかを確認する検査になります。こちらの検査は外の検査会社に依頼をするため、検査結果が出るまで1週間程度のお時間をいただく場合がございます。

※抗体価についての説明は”ワクチン予防”で説明していますので、そちらをご参照ください。

【猫コロナウイルス感染症とは?】

猫コロナウイルスには、猫腸コロナウイルスと猫伝染性腹膜炎ウイルスと呼ばれる2つがあります。基本的には、感染している猫ちゃんの糞便や唾液中に含まれるウイルスに接触することで感染が成立します。猫コロナウイルスでは、症状がない場合や一過性の軽度な下痢を示す場合が多く、軽症なことがほとんどです。しかし、猫伝染性腹膜炎ウイルスでは、播種性の肉芽腫疾患を示し、進行性で致命的な全身性の炎症疾患を引き起こします。猫伝染性腹膜炎ウイルスには、現在期待される新薬が使用されてきていますが、決定的な治療法といったものはなく、一般的に予後は不良とされています。

基本的には上記で説明した項目を術前検査として検査させていただいていますが、手術の内容や検査に異常値が出る場合などは追加で検査をさせていただく場合がございます。

獣医師と相談して術前検査に必要な項目を決めていただけたらと思います。

【おわりに】

術前検査は、事前に全身状態を把握し、可能な限り安全に手術を実施するためにも必要不可欠のものとなります。そのため、手術を実施するにあたって、術前検査というものは非常に重要なものなのです。

もし、自分自身の手術となった場合、おそらく出来うる限りの検査をされてから手術に臨まれると思います。これは、わんちゃん、猫ちゃんにおいても同様です。しっかり検査をしてあげることで、可能な限りリスクを減らすことができ、より安全に手術を実施することが可能となるのです。

手術をお考えの際は、獣医師と相談して、ぜひ術前検査を実施されることをお勧めいたします。

その他の記事

-

角膜疾患(潰瘍性角膜炎)

角膜疾患とは、角膜、いわゆる黒目の部分に起こる疾患を指します。角膜疾患では「目を開けずらそう」「涙や目ヤニの量が多い」「まぶしそうにしている」という症状がよく見られます。 …

8か月前 -

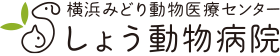

猫の心筋症:肥大型心筋症(HCM)

心筋症には4つの代表的な分類が存在します。①肥大型心筋症(HCM)、②拘束型心筋症(RCM)、③拡張型心筋症(DCM)、④不整脈源生右室心筋症(ARVC)の4つに分類されて…

11か月前

-

混合ワクチン

コロナの影響によって”ワクチン”という言葉をよく耳にするかと思います。わんちゃん、ねこちゃんと一緒にいると、はがきなどによって混合ワクチンのお知らせが届くと思います…

1年前 -

消化器科

『消化器疾患』吐出、嘔吐や下痢、食欲不振や体重減少などが認められたら消化器疾患を考えます。消化器とは、口、のど、食道、胃、小腸(十二指腸・空腸・回腸)、大腸、肛門まで続く消…

11か月前 -

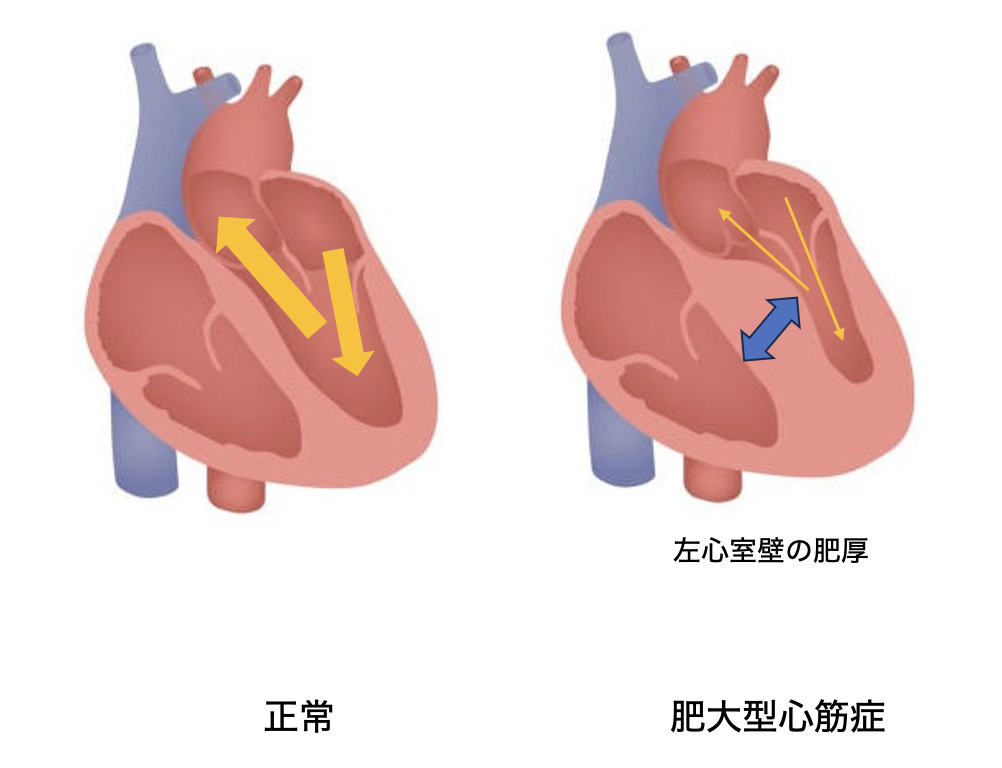

2022年の健康診断のまとめ

季節が過ぎるのは早いもので、あっという間に新年度を迎えました。 今年もワンちゃんのフィラリアの検査・予防が始まる時期になりました。 当院ではフィラリアの予防を始…

1年前 -

総合診療科

例えば、嘔吐や下痢が認められれば、何となく消化器が悪いのかな?と考えることができますし、咳をしていれば呼吸器かな?と予測することができます。しかし、「なんかいつもと様子が違…

11か月前 -

去勢手術

【去勢手術のタイミングは?】 去勢手術をするにあたって、この時期・この年齢に必ず受けないといけないというものはございません。しかし、子犬・子猫ちゃんの場合は、性成熟を…

8か月前 -

整形外科

整形疾患というと骨折が思い浮かぶと思いますが、その他にもワンちゃんネコちゃんで起こりやすい整形疾患があります。このページでは代表的な整形疾患に関してご紹介していきます。 …

12か月前 -

副腎腫瘍

副腎腫瘍にはいくつか分類があり、その由来として副腎皮質由来か副腎髄質由来かで分けられ、ホルモンを実際に産生・分泌するかどうかで機能性のものと非機能性のものに分けられます。副…

4年前 -

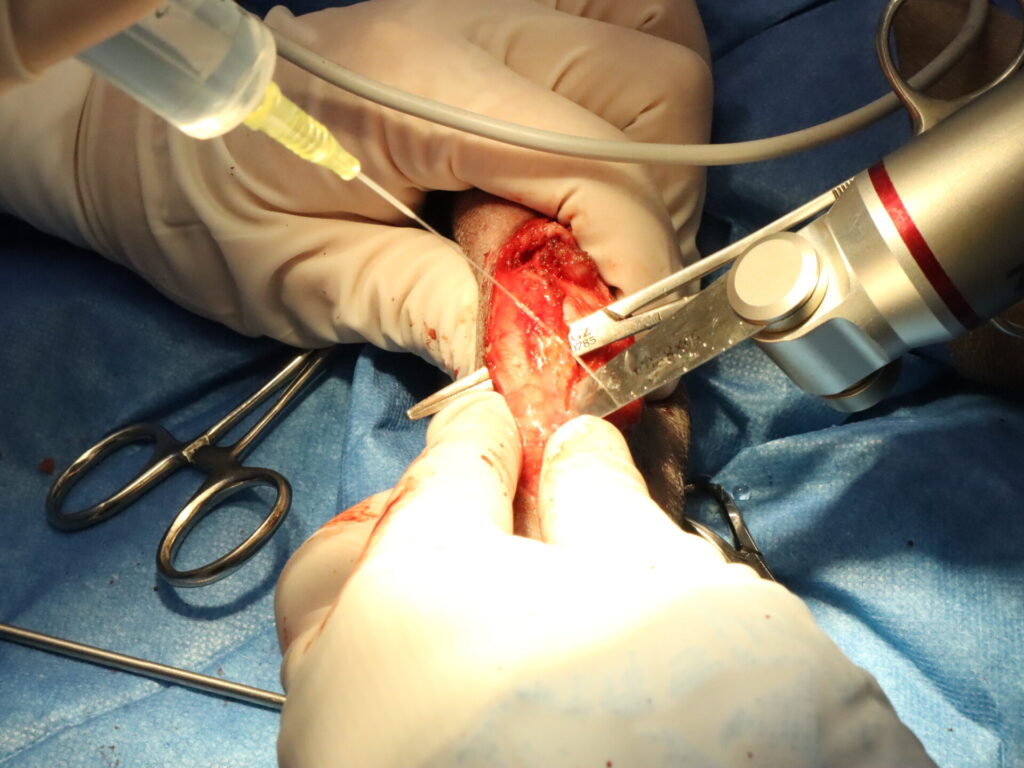

猫の尿管結石の症例

猫の尿管結石は比較的若齢でも発生する泌尿器系の疾患です。腎臓と膀胱をつなぐ尿管に結石が閉塞することで、腎臓で産生された尿が膀胱に流れず、腎臓に貯まってしまいます(水腎症)…

2年前