フィラリア予防

毎年春になるとフィラリア予防という言葉を耳にすると思います。なんとなくわんちゃんに害がありそうだから、健康診断のついでにやっておこうかな?本当にフィラリアの検査って必要なの?毎月お薬飲まなきゃいけないの?など様々な疑問を持つ方もいらっしゃると思います。

今回はそんなフィラリアについてご説明致します。

<フィラリア症とは?>

フィラリア症とは犬糸状虫症とも呼ばれ、犬糸状虫(Dirofilaria immitis)と呼ばれる寄生虫(=フィラリア)が原因で引き起こされる病気です。主に蚊によって媒介され、食肉目(犬科、イタチ科など)などの動物を宿主として寄生します。このフィラリアは最終的にわんちゃんの心臓や肺血管に寄生して症状を引き起こす非常に恐ろしい病気です。

フィラリア症は熱帯、亜熱帯、温帯に多く、感染自体は世界中で認められます。日本でも全国的に感染が報告されていて、発生率自体は低下しているものの、依然発生は認められています。

<どう感染するの?>

フィラリア症は、感染動物と蚊によって生活環というものが維持されています。(下図)

- 感染しているわんちゃんの体内に存在するL1(第1期幼虫=ミクロフィラリア)が蚊の吸血によって、蚊に取り込まれます。

- 蚊の体内で2回の脱皮をして、L1(第1期幼虫)からL3(第3期幼虫)に成長します。

- 感染した蚊が他のわんちゃんを吸血することで、蚊の体内からわんちゃんの体内にL3が皮下組織に侵入します。

- L3は約2~10日程度で1回脱皮してL4(第4期幼虫)となります。L4は約1~2ヶ月程度で、皮下の筋肉や脂肪を移動しながら、さらに1回の脱皮をして、L5(第5期幼虫)に成長します。

- L5は血液中に侵入して移動することで、肺や心臓に到達し、L6と呼ばれる成虫になり、大量のL1を産出します。

地域によって異なりますが、蚊はだいたい3月から11月頃まで発生するとされています(下図参照)。

また、蚊の体内で成長するミクロフィラリアは、環境気温に依存しており、平均気温が14℃未満では成熟できないとされています。

<発症してしまうとどうなるの?>

症状の軽い場合は乾いた咳が出る程度ですが、病態の進行に伴い、運動時の呼吸困難や疲れやすさ、食欲低下などが見られ、お腹の張り(腹水や胸水の貯留)、四肢浮腫などが認められることがあります。

未成熟虫が肺の血管や心臓に寄生してしまうと、死んだ虫体による塞栓症や肺高血圧症といった病態を引き起こすことや、突然の虚脱や血色素尿を示すような大静脈症候群といった非常に重篤な病態を引き起こすこともあります。

<治療はどうなるの?>

フィラリア症の治療としては内科治療と外科治療があります。治療の目的はどちらも、わんちゃんの症状を改善しながら、あらゆるステージの犬糸状虫を駆除することとなります。

・内科治療(駆除療法):駆除薬(メラルソミン)を用いることで、フィラリアを駆除する方法です。しかし、この方法では、死んでしまった虫体が肺の血管に詰まることで塞栓症を引き起こし、状態が悪化してしまう可能性もあります。また、最悪の場合、死に至ってしまうこともあります。

※2014年以降、国内ではフィラリア駆虫薬の販売が中止されていています。また、用いている駆除薬は予防薬として用いている駆虫薬とは異なります。

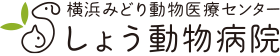

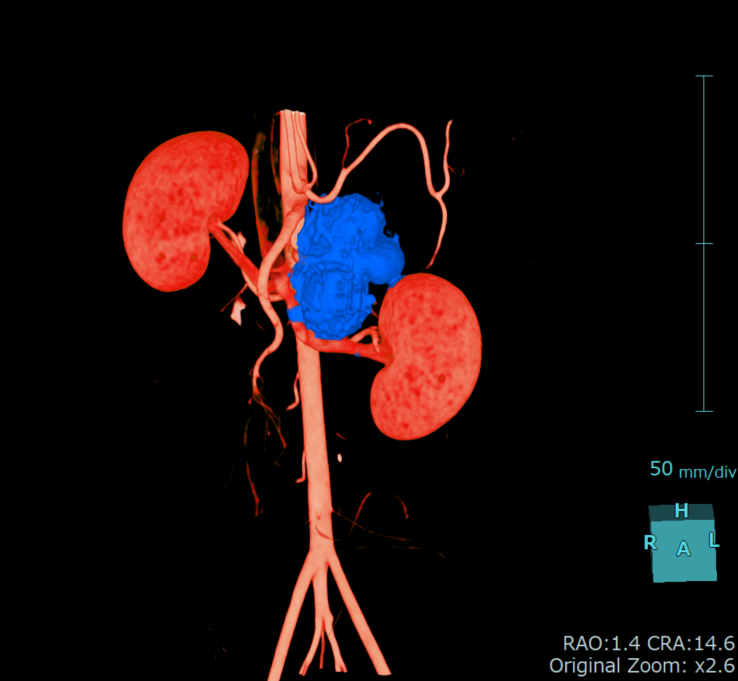

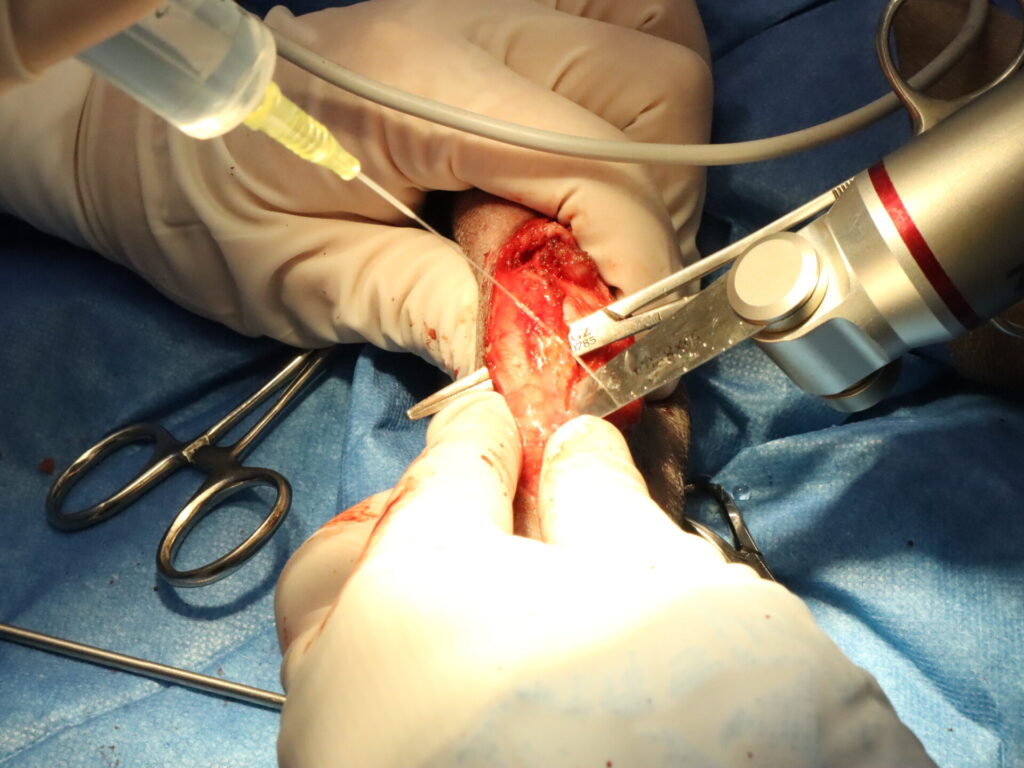

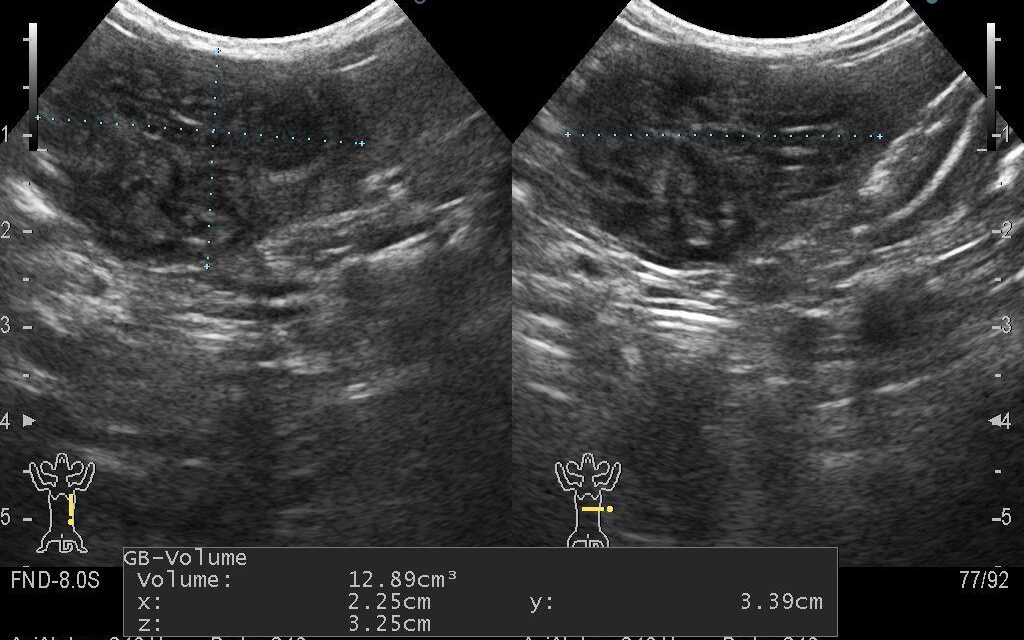

・外科治療(摘出術):X線や超音波検査ガイド下にて、金属の鉗子(アリゲーター鉗子)を用いて、心臓や肺血管に寄生している成虫を摘出する方法になります。

フィラリア症は発症してしまうと治療は難しく、最悪の場合死に至ってしまうほどの非常に恐ろしい病気となります。しかし、きちんと予防してあげることで、発症する可能性は限りなく少なくできる病気でもあります。そのため、毎年の検査、毎月の予防がとても重要となります。

<フィラリア検査>

フィラリア検査には、血中のミクロフィラリアを検出するミクロフィラリア検査、専用の検査キットを用いる抗原検査などがあります。

・ミクロフィラリア検査:末梢血中のミクロフィラリアを検出する方法です。顕微鏡を用いて血液中にミクロフィラリアがいないかを見る検査になります。

・抗原検査:専用のキットに数滴の血液を垂らすことで、血液中に含まれるフィラリア成虫に特有の抗原を検出します。

<なんで予防の前に検査をするの?>

フィラリアの予防薬は主にL3とL4の幼虫に効果を示しますが、L1やL2に対しても効果を示します。もし、検査を行わずに体内に大量のL1がいる状態で予防薬を投与してしまった場合、大量のL1の死骸が発生することとなります。この死骸から発生される毒素をわんちゃんが体内で吸収することで体調を崩してしまったり、ショック症状を示してしまうことがあります。また、お薬の飲み忘れなどですでに成虫に成長してしまっている場合もあり、飲んでいた予防薬がきちんと効いていないこともあります。

そのため、まずは検査により体内に成虫がいないことを確認してから予防薬を投与してあげることが大切となります。

<予防薬>

わんちゃんの予防薬には”ノミ・ダニ・フィラリア”が一緒に予防できるオールインワンのものや、フィラリア予防のみのものなどがあります。また、お薬のタイプにも、錠剤タイプやチュアブルタイプ、スポットタイプなど様々な種類があります。

獣医師と相談して、わんちゃんに合ったお薬をお選びください。

※副作用として、ぐったりしたり、吐いたり、顔がはれたりすることがあります。

<おわりに>

罹ってしまうと大変な病気ですが、きちんと予防してあげれば発症のリスクはほとんどなくなります。

大切なご家族のためにも、期間を守ってきちんと予防してあげましょう。

こちらも併せてご覧ください。

その他の記事

-

角膜疾患(潰瘍性角膜炎)

角膜疾患とは、角膜、いわゆる黒目の部分に起こる疾患を指します。角膜疾患では「目を開けずらそう」「涙や目ヤニの量が多い」「まぶしそうにしている」という症状がよく見られます。 …

2年前 -

腹腔鏡下肝生検

ワンちゃんやネコちゃんでも健康診断で肝臓の数値が高い子を多くみかけます。一般的には症状がなく、元気そうにみえる子がほとんどですが、重病が隠れていることもあります。 …

2年前

-

副腎腫瘍について解説 | よくお水を飲む、尿が薄くて多いは病気の初期症状かも!?

最近「お水を飲む量が多い」「おしっこが薄くて多い」「食欲がありすぎる」などの症状が見られることはありませんか? 副腎腫瘍では症状は多岐にわたり、無症状の場合もあり…

3か月前 -

紐状異物

紐状異物は危険な異物の一つで、特に猫に多く見られます。 消化管は食べ物を消化・吸収するために蠕動運動をしています。紐によって手繰り寄せられた消化管は、蠕動運動によって…

3年前 -

整形外科

整形疾患というと骨折が思い浮かぶと思いますが、その他にもワンちゃんネコちゃんで起こりやすい整形疾患があります。このページでは代表的な整形疾患に関してご紹介していきます。 …

2年前 -

先天性門脈体循環シャント

先天性門脈体循環シャントは生まれつき血管に異常のある病気です。なんとなく元気がなかったり、成長が悪かったりと特異的な臨床徴候を出さないこともあり、血液検査をしないとわから…

2年前 -

犬の口臭の裏に潜むリスクとは?|考えられる原因と対策を解説

愛犬の顔に近づいたとき、「いつもより口が臭うかも…」と感じたことはありませんか? こうしたニオイは単なる不快な症状ではなく、犬の体の中で起きている異常を知らせ…

8か月前 -

犬と猫の慢性腎臓病(CKD)について解説 | 多尿や体重減少は慢性腎臓病の初期症状かもしれません! 〜症状編〜

こちらの記事では、慢性腎臓病(CKD)でよくみられる症状について解説していきます。 腎臓は体内の老廃物を排出したり、体液や電解質のバランスを保ったりと重要な臓器です…

2週間前 -

新しい「がん」の血液検査:血中ヌクレオソームの測定

獣医療の発展に伴いペットの長寿化は進んでいますが、その中でも死因の上位にあげられるのが悪性腫瘍、いわゆる「がん」です。特にワンちゃんの死因では「がん」が第1位に…

1年前 -

犬の脾臓腫瘍

犬の脾臓腫瘍は中・高齢で好発し、1/3~1/2が悪性とされています。腫瘍破裂や出血により劇症を呈することもあれば、症状が認められない場合も少なくありません。今回紹介…

3年前