- ホーム

- 症例

- 消化器の病気/総合診療科

- 犬の口臭の裏に潜むリスクとは?|考えられる原因と対策を解説

犬の口臭の裏に潜むリスクとは?|考えられる原因と対策を解説

愛犬の顔に近づいたとき、「いつもより口が臭うかも…」と感じたことはありませんか?

こうしたニオイは単なる不快な症状ではなく、犬の体の中で起きている異常を知らせるサインであることも少なくありません。そのため、放置せずに早めに原因を特定し、治療を行うことが大切です。

今回は、犬の口臭が強くなるときに疑われる主な原因や予防方法、治療法などについてご紹介します。

犬の口臭が強くなる主な原因

犬の口臭が強くなる原因はさまざまですが、代表的なものとして以下のようなケースが考えられます。

<歯周病>

犬の口臭の原因としてもっとも多く見られるのが歯周病です。歯に歯垢(プラーク)や歯石がたまることで歯周病菌が繁殖し、強い腐敗臭を発するようになります。進行すると歯茎からの出血や歯のぐらつきが見られるようになり、菌が口から鼻腔に抜けると、くしゃみや鼻水が出ることもあります。

また、犬は人間よりも歯周病になりやすいとされており、3歳以上の犬の多くが歯周病を抱えているとも言われています。

<口腔内腫瘍>

犬の口の中には、悪性黒色腫(メラノーマ)などの腫瘍ができることがあります。これも口臭の原因となりやすく、腫瘍がある場合は強い異臭を伴うことが多いです。また、よだれが多くなる、ごはんを食べづらそうにする、口の中に出血が見られるといった症状も併発します。腫瘍が進行すると、リンパ節や内臓に転移し、全身に症状が現れることもあります。

<内臓の病気>

口臭は、口の中だけでなく体の内側の病気によっても引き起こされることがあります。たとえば、胃炎などの消化器疾患や、腎臓・肝臓などの内臓疾患、ホルモンバランスの異常などが挙げられます。慢性腎臓病では、尿のようなにおいがすることがあり、糖尿病にかかっている犬では甘酸っぱいようなにおいがすることもあります。

ニオイの程度で分かる病気のサイン

口臭の程度によって、どのような疾患が隠れているかをある程度推測することができます。以下のようなニオイを感じたときは、注意が必要です。

・甘い・甘酸っぱいニオイ:糖尿病の可能性があります。

・魚の腐ったような腐敗臭:歯周病や口腔内に腫瘍がある可能性があります。

・尿のようなニオイ:腎臓病や肝臓病を引き起こしていることがあります。

こうしたニオイは、体の異常を知らせる重要なサインです。少しでも異変が見られたら「しばらく様子を見よう」と思わずに、なるべく早めに動物病院を受診しましょう。進行してからでは治療が難しくなる病気も多いため、早期発見と早期治療が何よりも大切です。

ご家庭でできる予防と対策方法

口臭の原因としてよく見られる歯周病は、ご家庭でのケアによってある程度予防することが可能です。以下のような対策を日常的に取り入れてみてください。

<歯磨きの習慣をつける>

犬用の歯ブラシを使用したケアが基本となりますが、いきなり歯ブラシを使うのが難しい場合は、指に巻くタイプの歯磨きシートや、歯磨きペーストを使って口の中に触れることから始めてください。歯磨きは子犬のころから少しずつ慣らしていくことで、歯磨きに対する抵抗も軽くなります。

また、犬の歯垢は数日で歯石になってしまい、ご家庭でのケアでは取り除くのが困難になります。そのため、毎日の歯磨きを心がけることが何よりも大切です。

<食事内容の見直し>

歯石の形成を抑える働きのあるフードも多く販売されています。こうしたフードを活用することは口腔ケアの一助となりますが、あくまで補助的な手段です。基本は歯磨きによる予防を大切にしてください。

<デンタルケアグッズの活用>

デンタルガムやおもちゃ、水に溶かすタイプのケア用品など、犬の口腔ケアグッズは多様化しています。犬の性格や生活スタイルに合わせて、無理なく続けられるものを選ぶようにしましょう。当院でも、飼い主様とご相談のうえで最適なケアグッズをご提案しております。

動物病院で行う検査と治療

犬の口臭の原因を特定するためにも、以下のような検査を実施し、必要に応じて治療を進めていきます。

①口臭の確認と口腔内の視診

口臭の種類を確認し、歯石や歯垢の付着状況、歯茎の炎症、腫瘍の有無などを観察します。特に悪性黒色腫(メラノーマ)が疑われる場合は、より詳細な確認が必要です。

②歯周病の進行度の評価

歯肉の状態や歯周ポケットの深さ、歯周病菌の量などをチェックすることで、正確な診断を行います。

③治療計画の立案

診断結果に応じて治療方針を決定します。軽度の場合は、口腔内環境を整えるためのサプリメントやデンタルケアグッズをご提案することがあります。重度の場合には、麻酔下での歯石除去や抜歯など、専門的な治療が必要になることもあります。

④外科的な治療(必要に応じて)

重度の歯周病や腫瘍が確認された場合には、外科手術を行うこともあります。手術によって早期に腫瘍を取り除くことができれば、全身への影響を防ぐことにもつながります。

まとめ

犬の口臭に悩んでいる飼い主様は非常に多くいらっしゃいます。その原因の多くは歯周病であり、日々のケアによって予防することが可能です。日頃から歯磨きやデンタルグッズの活用などを通して、口腔内の健康を保つ意識を持ちましょう。

また、歯周病以外にも口腔内の腫瘍や内臓疾患など、命に関わる病気が隠れている可能性もあるため、少しでも異変を感じたら、自己判断せずに動物病院で診察を受けることが大切です。

当院では、口臭の原因を丁寧に調べたうえで、必要に応じた検査や治療のご提案を行っております。分からないことがありましたら、お気軽にご相談ください。

その他の記事

-

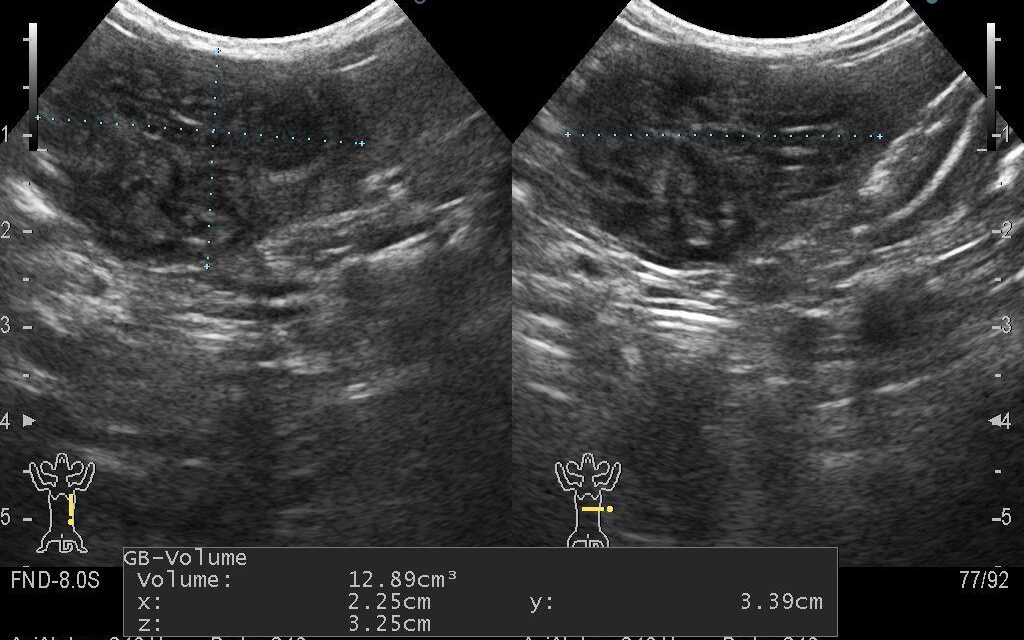

犬と猫の慢性腎臓病(CKD)について解説 | 多尿や体重減少は慢性腎臓病の初期症状かもしれません! 〜症状編〜

こちらの記事では、慢性腎臓病(CKD)でよくみられる症状について解説していきます。 腎臓は体内の老廃物を排出したり、体液や電解質のバランスを保ったりと重要な臓器です…

3週間前 -

犬・猫の去勢手術

【去勢手術のタイミングは?】 去勢手術をするにあたって、この時期・この年齢に必ず受けないといけないというものはございません。しかし、子犬・子猫ちゃんの場合は、性成熟を…

2年前

-

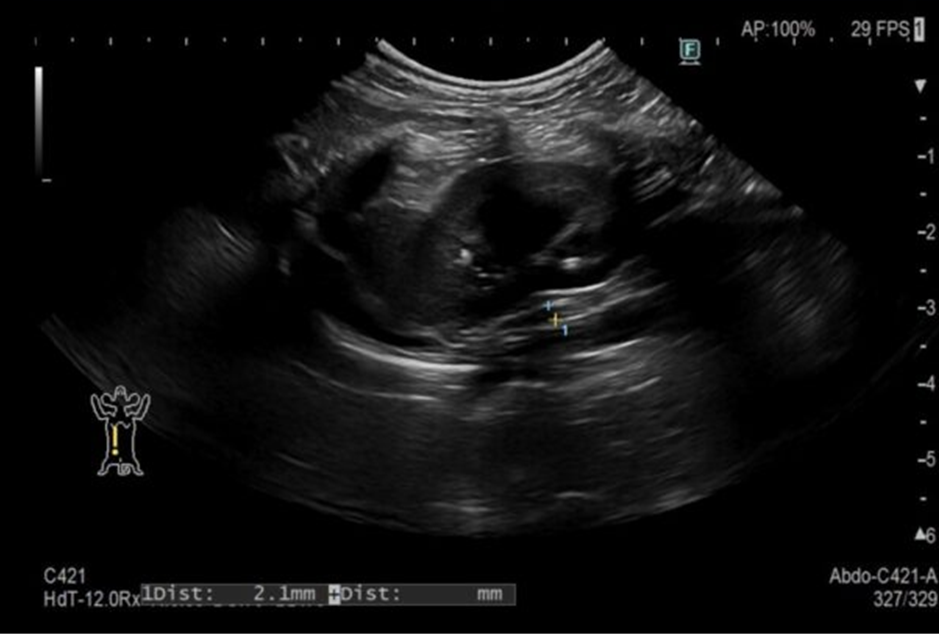

猫の尿管結石の症例

猫の尿管結石は比較的若齢でも発生する泌尿器系の疾患です。腎臓と膀胱をつなぐ尿管に結石が閉塞することで、腎臓で産生された尿が膀胱に流れず、腎臓に貯まってしまいます(水腎症)…

3年前 -

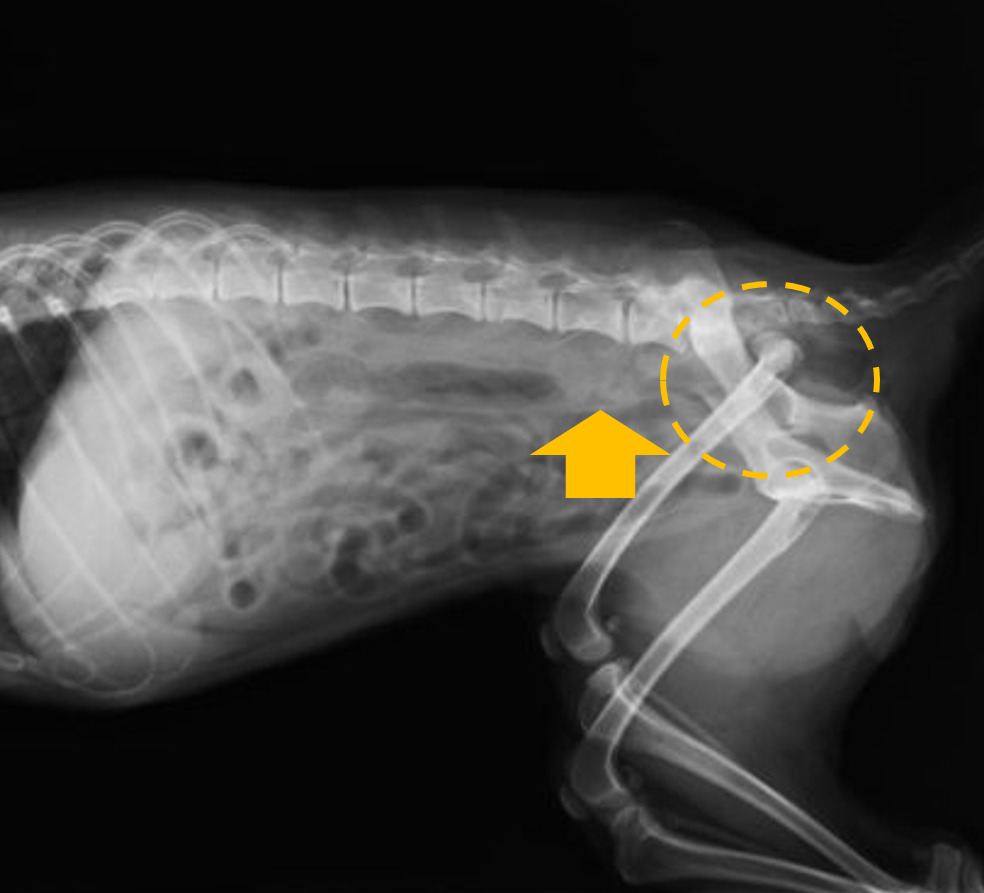

犬の股関節脱臼の外科的整復(大腿骨頭切除)

犬の起こりやすい外科疾患の中に股関節脱臼というものがあります。股関節脱臼は全ての外傷性脱臼の中でも最も発生が多く、全ての年齢に起こり、犬種や性差に関係なく発生します。主…

1年前 -

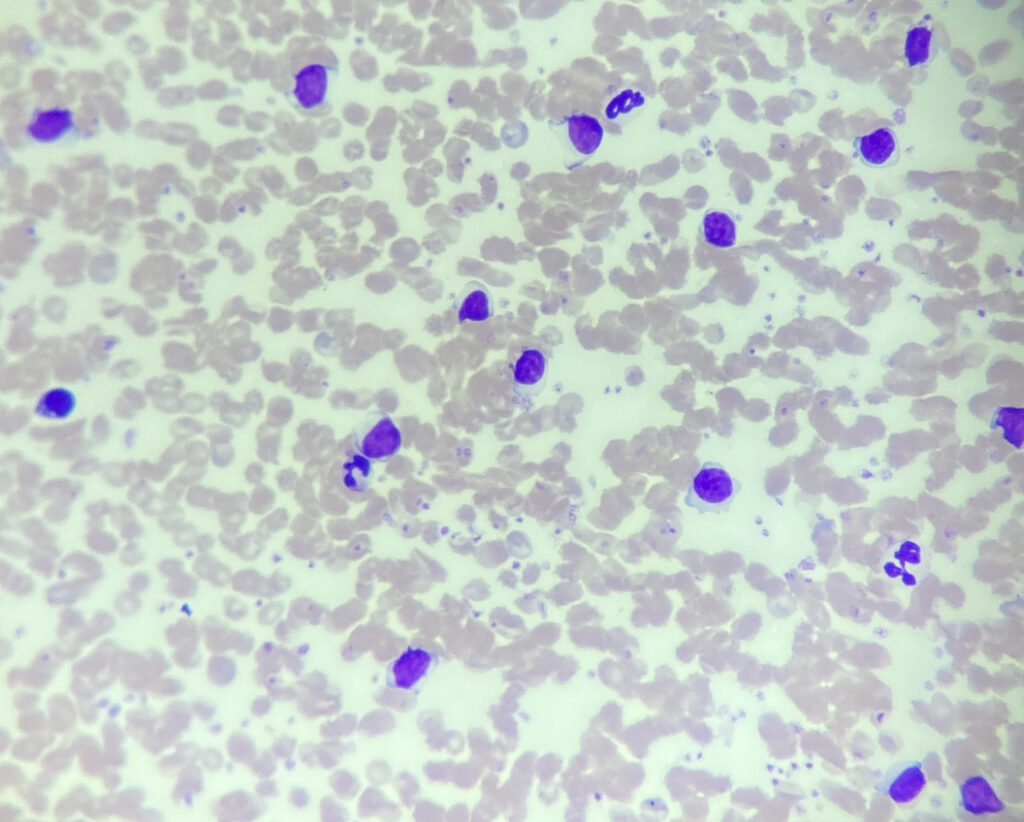

リンパ節生検を実施した犬の小細胞性リンパ腫/慢性リンパ球性白血病(CLL)の症例

慢性リンパ球性白血病(CLL)は腫瘍化したリンパ系細胞が分化能を有しているために成熟リンパ球が増加する疾患で、腫瘍性病変の原発部位が骨髄である場合は慢性リンパ性白…

1年前 -

犬の脾臓腫瘍

犬の脾臓腫瘍は中・高齢で好発し、1/3~1/2が悪性とされています。腫瘍破裂や出血により劇症を呈することもあれば、症状が認められない場合も少なくありません。今回紹介…

3年前 -

犬の甲状腺機能低下症について | 元気がないや皮膚症状は甲状腺機能低下症の初期症状かも?

" 最近元気がない " や " 皮膚症状が出てくるようになった " といった症状が見られることはありませんか?もしかしたら、甲状腺機能低下症の初期症状かもしれません。 …

2か月前 -

犬の尿石症について ~症状や治療法について説明します~

尿石症とは?

尿石症とは、腎臓や尿管、膀胱、尿道などの尿路のいずれかの部位に結石ができる病気です。結石が存在する部位によって、…7か月前 -

副腎皮質機能低下症(アジソン病)について解説 | 最近いつもより元気や食欲がないは病気のサインかも?~検査・診断編~

こちらの記事では副腎皮質機能低下症(アジソン病)の症状について解説していきます。 副腎皮質機能低下症(アジソン病)は特徴的な外豹の変化がないため、検査が重要となって…

2か月前 -

犬の乳腺腫瘍

犬の乳腺腫瘍とは、雌犬で一般的に認められる腫瘍であり、雌犬の全腫瘍中52%を占め、約半数が悪性です。臨床徴候としては乳腺内に単一または多発性に結節を認め、悪性の場合は急速…

2年前