副腎腫瘍

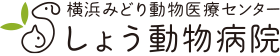

副腎腫瘍にはいくつか分類があり、その由来として副腎皮質由来か副腎髄質由来かで分けられ、ホルモンを実際に産生・分泌するかどうかで機能性のものと非機能性のものに分けられます。副腎皮質機能亢進症の疑いがある場合は、下垂体性のものとの区別も考慮し、ACTH刺激試験、低用量・高用量デキサメタゾン抑制試験、腹部エコー図検査、CT検査等を実施し、分類していきます。しかし、実際には臨床症状や検査の段階で判断することが難しい場合があるため、確定診断に至るには摘出後の病理組織診断が必要となります。

(小動物腫瘍臨床 Joncol 7-11p 2015.7 ファームプレス より)

ダックスフンド(ミニチュア) 10歳 未避妊雌

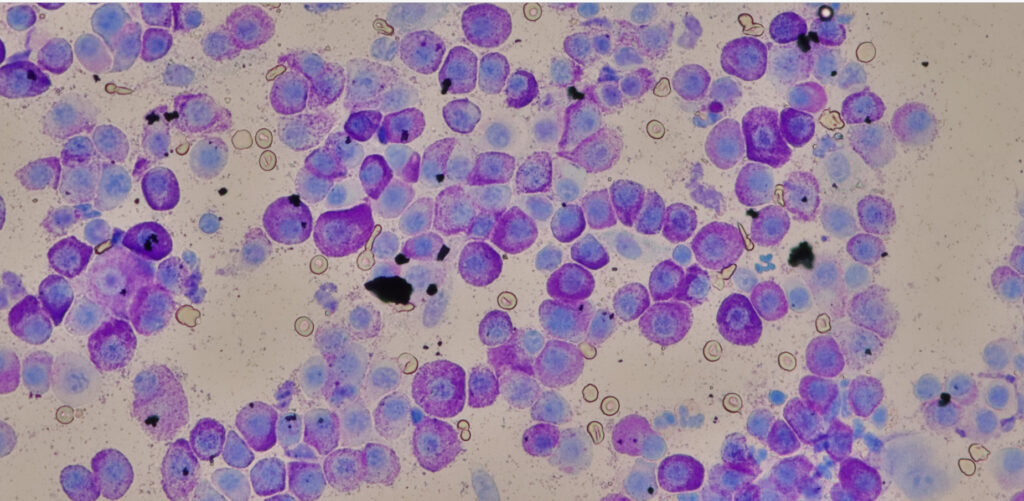

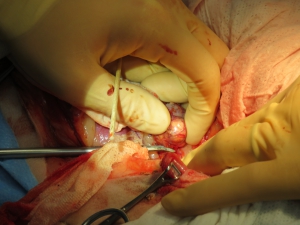

子宮蓄膿症の検査のため腹部エコー図検査を実施したところ両副腎の腫大を確認しました(左側副腎が2cm程度、右側副腎が1cm程度に種大)。ACTH刺激試験を実施しましたが診断に至ることができなかったため、飼い主様の希望もありCT検査を実施しました。下垂体の明らかな腫大は無く、両副腎の腫大が認められました。その後、左側副腎の全摘出ならびに子宮卵巣摘出術を行いました。

結果:『副腎皮質癌』

※写真は腹部エコー図検査の画像、手術中の画像、ならびに摘出した腫瘍の画像となります。

術後はアジソン病の徴候もなく良好で、術後3日で退院しました。

しかし、術後10日ほど経過した後反対側の右副腎を腹部エコー図検査で確認したところ、1.5cm程度まで代償的に大きくなっていました。今後は血栓の予防とあわせて、1ヶ月ごとの腹部エコー図検査と血液検査を行いながら経過を追っていくことにしています。

今回の症例では下垂体の腫大が無い状況下で両副腎の腫大が認められた症例でした。両側腫大した副腎を摘出し病理組織診断を行った結果、両側共に副腎皮質腺癌だったという報告もあるため、腫大している副腎がどちらも機能性なのか、片方だけが非機能性なのかは病理組織診断やその後の経過によって判断する必要があると考えられます。

その他の記事

-

角膜疾患(潰瘍性角膜炎)

角膜疾患とは、角膜、いわゆる黒目の部分に起こる疾患を指します。角膜疾患では「目を開けずらそう」「涙や目ヤニの量が多い」「まぶしそうにしている」という症状がよく見られます。 …

2年前 -

ワクチンによるアナフィラキシーショック

毎年たくさんのワンちゃんネコちゃんが予防接種のために来院しています。 病原体の病原性を弱めたり無毒化したものをワクチンとして接種することで、 恐ろしい感染症に対…

1年前

-

高カルシウム血症

普段血中のカルシウム濃度は厳密に調整されていますが、恒常性が破綻してしまうと高カルシウム血症が生じてしまいます。軽度の高カルシウム血症の場合は無症状のことが多く、偶発的に見…

2年前 -

べトスキャン イマジストが導入されました!

この度、国内初のAI技術を応用した検査と専門医による診断サービスが可能な"べトスキャン イマジスト"という検査機器が当院に導入されました! …

1年前 -

犬と猫の予防接種の重要性について

愛犬や愛猫の健康を守るために、予防接種はとても大切です。 予防接種は、犬や猫の健康を守るだけでなく人にも影響を及ぼす感染症を防ぐ重要な役割を果たします。 …

10か月前 -

フィラリア予防

毎年春になるとフィラリア予防という言葉を耳にすると思います。なんとなくわんちゃんに害がありそうだから、健康診断のついでにやっておこうかな?本当にフィラリアの検査って必要なの…

2年前 -

肥満細胞腫

肥満細胞腫は、犬の皮膚腫瘍のうち20%前後を占めるため、犬の腫瘍では遭遇することの多い疾患にあたります。主にしこりの付近のリンパ節、続いて肝臓、脾臓へ転移することも多いため…

3年前 -

犬・猫の混合ワクチン

コロナの影響によって”ワクチン”という言葉をよく耳にするかと思います。わんちゃん、ねこちゃんと一緒にいると、はがきなどによって混合ワクチンのお知らせが届くと思います…

2年前 -

肝生検

健康診断で『肝臓の数値が高いですね』と言われたことや過去に『黄疸があり大変厳しい病気です』と動物病院で診断されたことはありませんか? 猫ちゃんの肝臓の病気は栄養性、感…

6年前 -

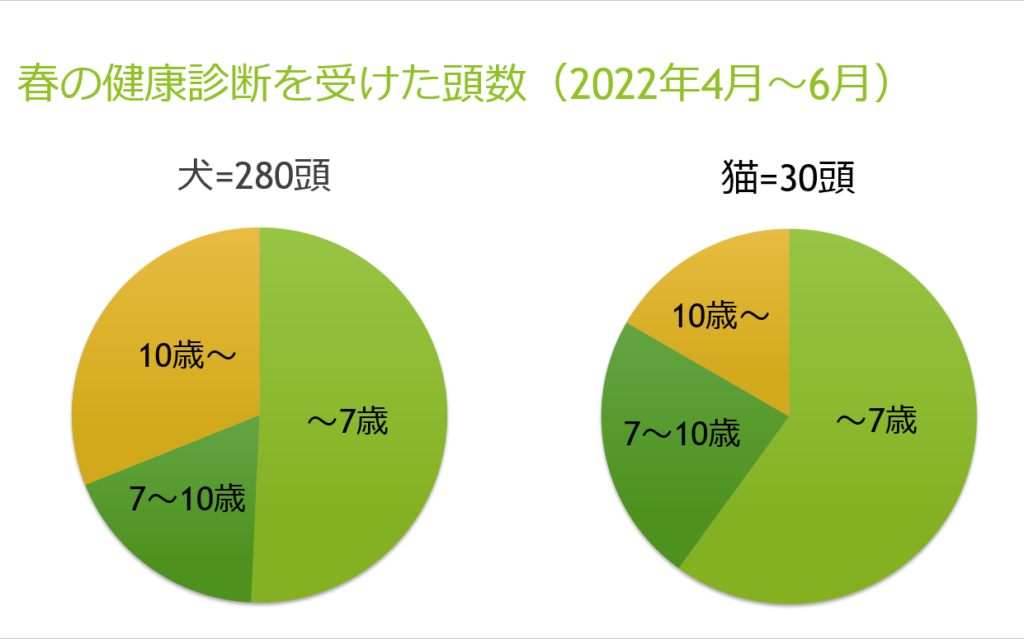

2022年の健康診断のまとめ

季節が過ぎるのは早いもので、あっという間に新年度を迎えました。 今年もワンちゃんのフィラリアの検査・予防が始まる時期になりました。 当院ではフィラリアの予防を始…

3年前