- ホーム

- 症例

- 消化器の病気/総合診療科

- 犬の口臭の裏に潜むリスクとは?|考えられる原因と対策を解説

犬の口臭の裏に潜むリスクとは?|考えられる原因と対策を解説

愛犬の顔に近づいたとき、「いつもより口が臭うかも…」と感じたことはありませんか?

こうしたニオイは単なる不快な症状ではなく、犬の体の中で起きている異常を知らせるサインであることも少なくありません。そのため、放置せずに早めに原因を特定し、治療を行うことが大切です。

今回は、犬の口臭が強くなるときに疑われる主な原因や予防方法、治療法などについてご紹介します。

犬の口臭が強くなる主な原因

犬の口臭が強くなる原因はさまざまですが、代表的なものとして以下のようなケースが考えられます。

<歯周病>

犬の口臭の原因としてもっとも多く見られるのが歯周病です。歯に歯垢(プラーク)や歯石がたまることで歯周病菌が繁殖し、強い腐敗臭を発するようになります。進行すると歯茎からの出血や歯のぐらつきが見られるようになり、菌が口から鼻腔に抜けると、くしゃみや鼻水が出ることもあります。

また、犬は人間よりも歯周病になりやすいとされており、3歳以上の犬の多くが歯周病を抱えているとも言われています。

<口腔内腫瘍>

犬の口の中には、悪性黒色腫(メラノーマ)などの腫瘍ができることがあります。これも口臭の原因となりやすく、腫瘍がある場合は強い異臭を伴うことが多いです。また、よだれが多くなる、ごはんを食べづらそうにする、口の中に出血が見られるといった症状も併発します。腫瘍が進行すると、リンパ節や内臓に転移し、全身に症状が現れることもあります。

<内臓の病気>

口臭は、口の中だけでなく体の内側の病気によっても引き起こされることがあります。たとえば、胃炎などの消化器疾患や、腎臓・肝臓などの内臓疾患、ホルモンバランスの異常などが挙げられます。慢性腎臓病では、尿のようなにおいがすることがあり、糖尿病にかかっている犬では甘酸っぱいようなにおいがすることもあります。

ニオイの程度で分かる病気のサイン

口臭の程度によって、どのような疾患が隠れているかをある程度推測することができます。以下のようなニオイを感じたときは、注意が必要です。

・甘い・甘酸っぱいニオイ:糖尿病の可能性があります。

・魚の腐ったような腐敗臭:歯周病や口腔内に腫瘍がある可能性があります。

・尿のようなニオイ:腎臓病や肝臓病を引き起こしていることがあります。

こうしたニオイは、体の異常を知らせる重要なサインです。少しでも異変が見られたら「しばらく様子を見よう」と思わずに、なるべく早めに動物病院を受診しましょう。進行してからでは治療が難しくなる病気も多いため、早期発見と早期治療が何よりも大切です。

ご家庭でできる予防と対策方法

口臭の原因としてよく見られる歯周病は、ご家庭でのケアによってある程度予防することが可能です。以下のような対策を日常的に取り入れてみてください。

<歯磨きの習慣をつける>

犬用の歯ブラシを使用したケアが基本となりますが、いきなり歯ブラシを使うのが難しい場合は、指に巻くタイプの歯磨きシートや、歯磨きペーストを使って口の中に触れることから始めてください。歯磨きは子犬のころから少しずつ慣らしていくことで、歯磨きに対する抵抗も軽くなります。

また、犬の歯垢は数日で歯石になってしまい、ご家庭でのケアでは取り除くのが困難になります。そのため、毎日の歯磨きを心がけることが何よりも大切です。

<食事内容の見直し>

歯石の形成を抑える働きのあるフードも多く販売されています。こうしたフードを活用することは口腔ケアの一助となりますが、あくまで補助的な手段です。基本は歯磨きによる予防を大切にしてください。

<デンタルケアグッズの活用>

デンタルガムやおもちゃ、水に溶かすタイプのケア用品など、犬の口腔ケアグッズは多様化しています。犬の性格や生活スタイルに合わせて、無理なく続けられるものを選ぶようにしましょう。当院でも、飼い主様とご相談のうえで最適なケアグッズをご提案しております。

動物病院で行う検査と治療

犬の口臭の原因を特定するためにも、以下のような検査を実施し、必要に応じて治療を進めていきます。

①口臭の確認と口腔内の視診

口臭の種類を確認し、歯石や歯垢の付着状況、歯茎の炎症、腫瘍の有無などを観察します。特に悪性黒色腫(メラノーマ)が疑われる場合は、より詳細な確認が必要です。

②歯周病の進行度の評価

歯肉の状態や歯周ポケットの深さ、歯周病菌の量などをチェックすることで、正確な診断を行います。

③治療計画の立案

診断結果に応じて治療方針を決定します。軽度の場合は、口腔内環境を整えるためのサプリメントやデンタルケアグッズをご提案することがあります。重度の場合には、麻酔下での歯石除去や抜歯など、専門的な治療が必要になることもあります。

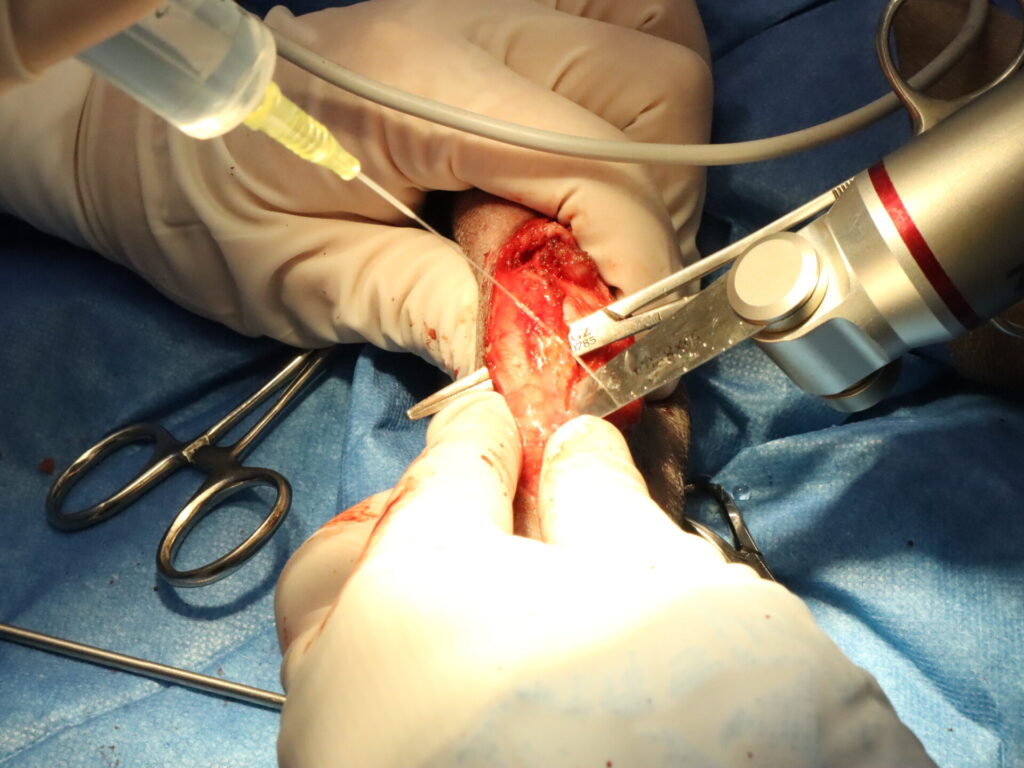

④外科的な治療(必要に応じて)

重度の歯周病や腫瘍が確認された場合には、外科手術を行うこともあります。手術によって早期に腫瘍を取り除くことができれば、全身への影響を防ぐことにもつながります。

まとめ

犬の口臭に悩んでいる飼い主様は非常に多くいらっしゃいます。その原因の多くは歯周病であり、日々のケアによって予防することが可能です。日頃から歯磨きやデンタルグッズの活用などを通して、口腔内の健康を保つ意識を持ちましょう。

また、歯周病以外にも口腔内の腫瘍や内臓疾患など、命に関わる病気が隠れている可能性もあるため、少しでも異変を感じたら、自己判断せずに動物病院で診察を受けることが大切です。

当院では、口臭の原因を丁寧に調べたうえで、必要に応じた検査や治療のご提案を行っております。分からないことがありましたら、お気軽にご相談ください。

その他の記事

-

「たくさん水を飲む」「たくさんおしっこする」は病気のサインかもしれません!

こんにちは!最近は日ごとに気温があがり、夏の暑さが本格的に到来しつつあります。 私たちヒトと同じように、動物も暑くなるとのどが渇いてたくさん水を飲むようになり…

4か月前 -

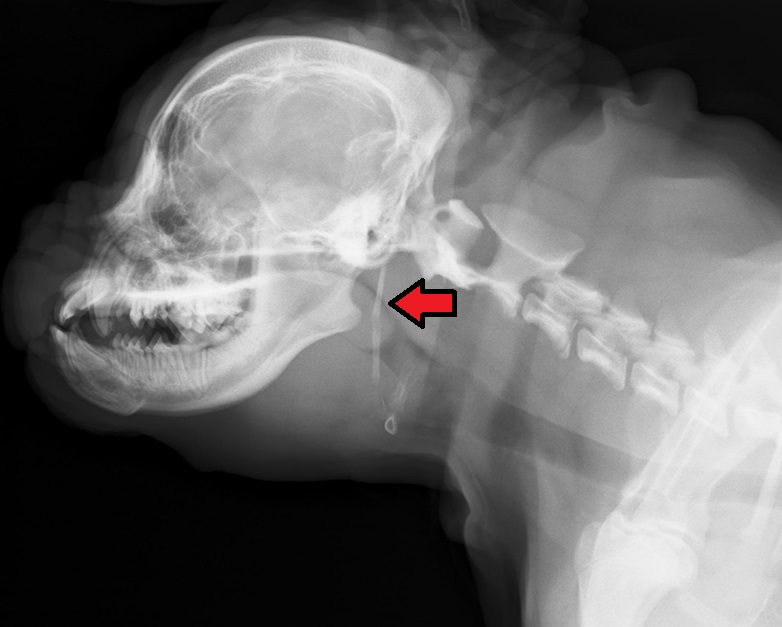

短頭種気道症候群

短頭種気道症候群とは多くが先天性で、パグやフレンチブルドッグなど短頭種に生じる疾患の総称です。外鼻腔狭窄、軟口蓋過長症、気管低形成を先天的に生じ、持続的な気道抵抗の増加によ…

2年前

-

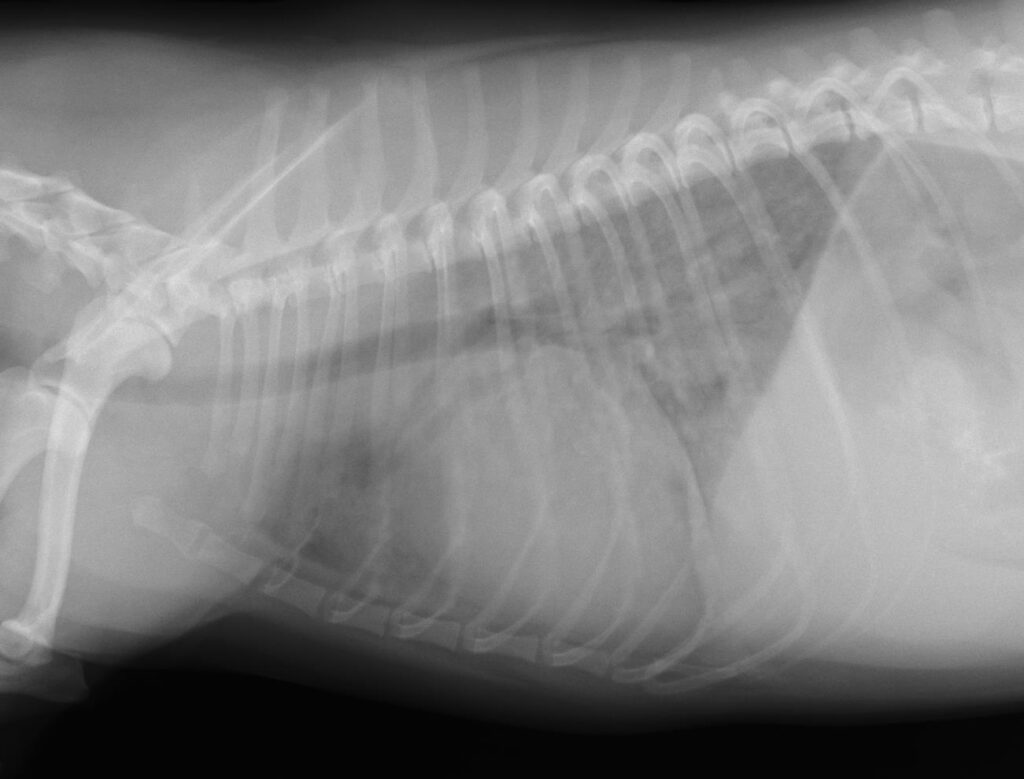

うっ血性心不全/心原性肺水腫(犬)

心源性肺水腫とは、僧帽弁閉鎖不全症や肥大型心筋症などの心臓病によって心臓内の血液の鬱滞が悪化する事により、肺に血液中の水が押し出され呼吸困難を生じる二次的な病態で…

6年前 -

発作重責・脳炎

犬によく見られる特発性髄膜脳脊髄炎の一種で、多因性の疾患であり、明確な原因は不明です。臨床症状は大脳病変の部位によって異なり、発作や虚弱、旋回運動、視覚障害などを呈し、最終…

6年前 -

犬と猫の予防接種の重要性について

愛犬や愛猫の健康を守るために、予防接種はとても大切です。 予防接種は、犬や猫の健康を守るだけでなく人にも影響を及ぼす感染症を防ぐ重要な役割を果たします。 …

6か月前 -

犬・猫の去勢手術

【去勢手術のタイミングは?】 去勢手術をするにあたって、この時期・この年齢に必ず受けないといけないというものはございません。しかし、子犬・子猫ちゃんの場合は、性成熟を…

2年前 -

皮膚科

皮膚疾患はワンちゃんや猫ちゃんが予防以外で動物病院を受診する理由としてTOP3に入り、当院でも皮膚疾患で受診される方が多くいらっしゃいます。「痒がっている」、「皮膚が赤く…

2年前 -

熱中症

熱中症とは? 熱中症は高温多湿環境下や過度な運動によって、体内に熱が…

2か月前 -

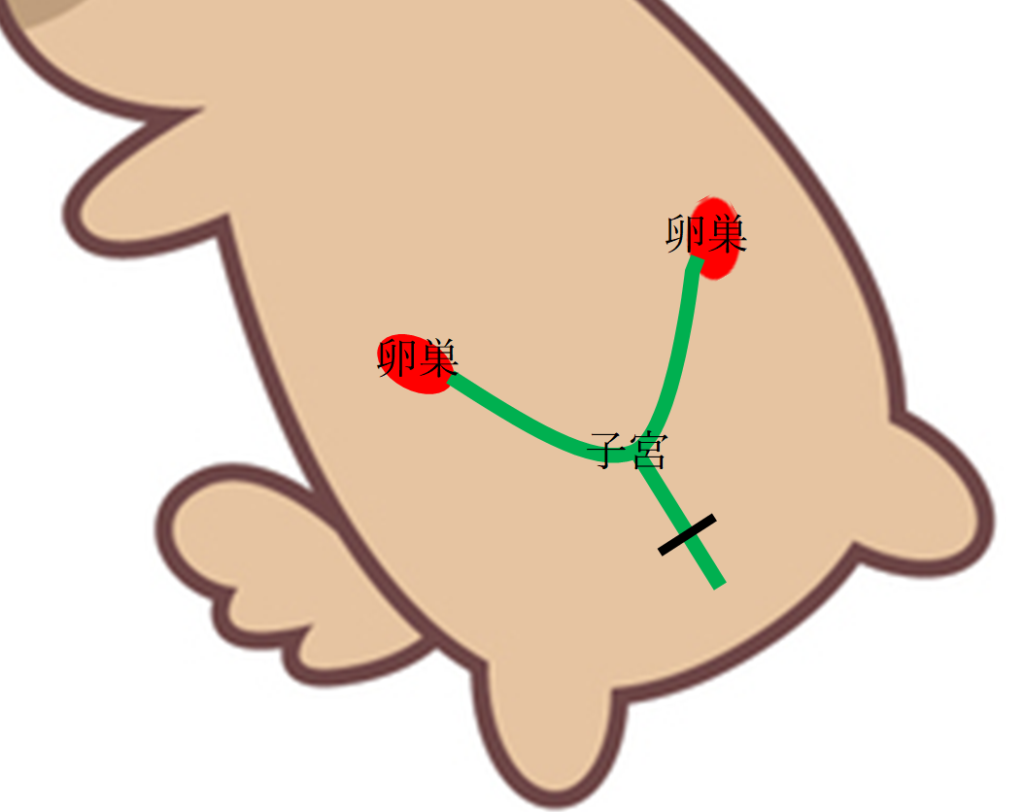

当院での避妊手術について、詳しい手術方法を解説します

皆さんが飼われているペットさんは避妊手術・去勢手術はされましたか?今回は当院での避妊手術について紹介したいと思います。 当院での避妊手術は「子宮卵巣摘出術」を採用…

2年前 -

整形外科

整形疾患というと骨折が思い浮かぶと思いますが、その他にもワンちゃんネコちゃんで起こりやすい整形疾患があります。このページでは代表的な整形疾患に関してご紹介していきます。 …

2年前