- ホーム

- 症例

- 神経科/眼科/整形外科

- 犬の椎間板ヘルニア

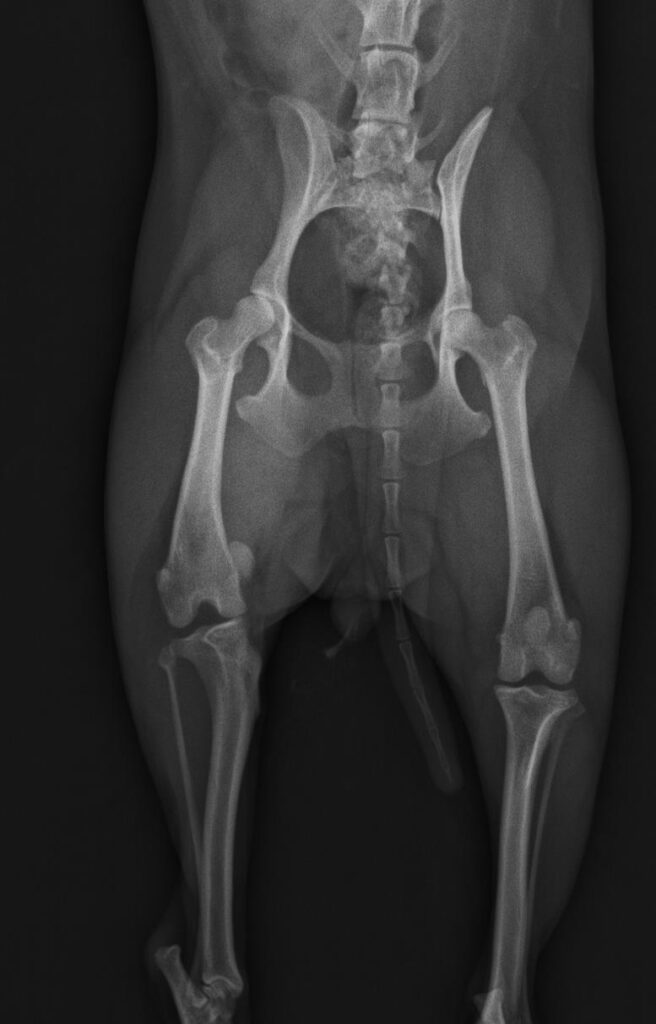

犬の椎間板ヘルニア

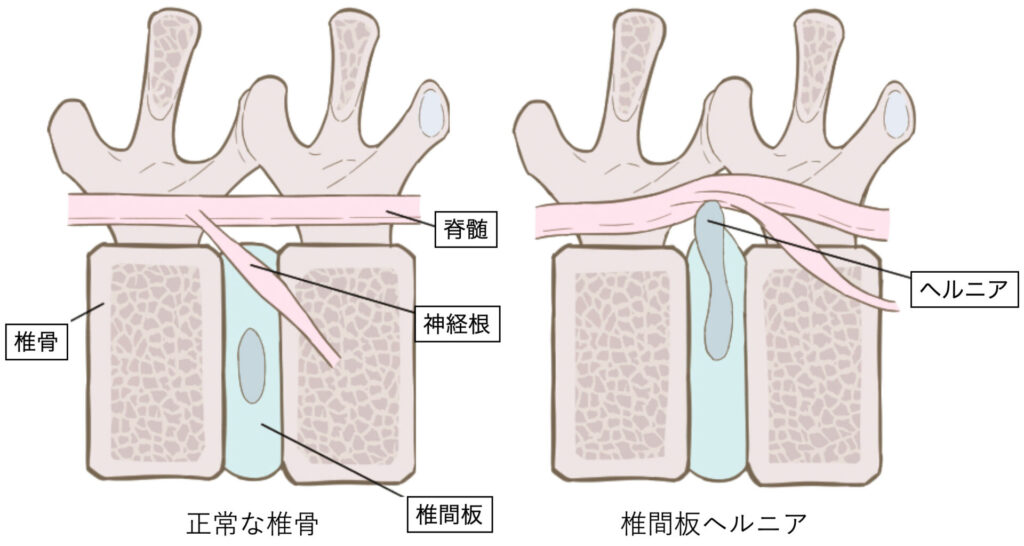

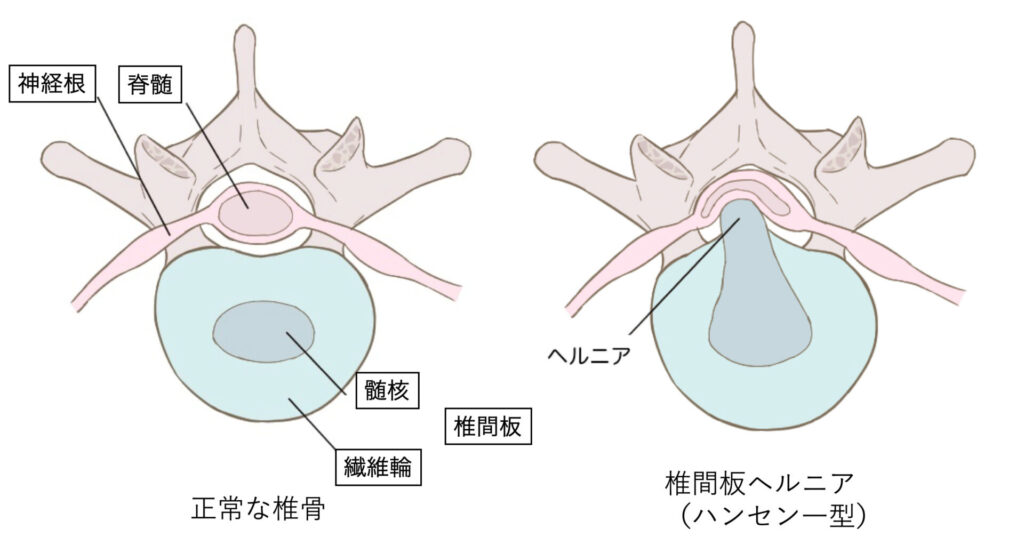

椎間板ヘルニアは、犬において最も遭遇する頻度の高い神経疾患の一つです。椎間板は椎骨間(背骨と背骨の間)の緩衝材として存在しています。この椎間板が変性し、脊髄を圧迫することで痛みや麻痺などの症状を引き起こします。

ミニチュア・ダックスフントやコーギーなどの犬種では椎間板の変性が起きやすいため、椎間板ヘルニアの発症が多いとされています。最近ではフレンチ・ブルドッグの症例も増えています。

椎間板ヘルニアはハンセンⅠ型とハンセンⅡ型に分けられ、ハンセンⅠ型は急性発症が多く、ハンセンⅡ型では数週間から数カ月かけて徐々に進行することが多いとされています。

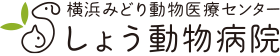

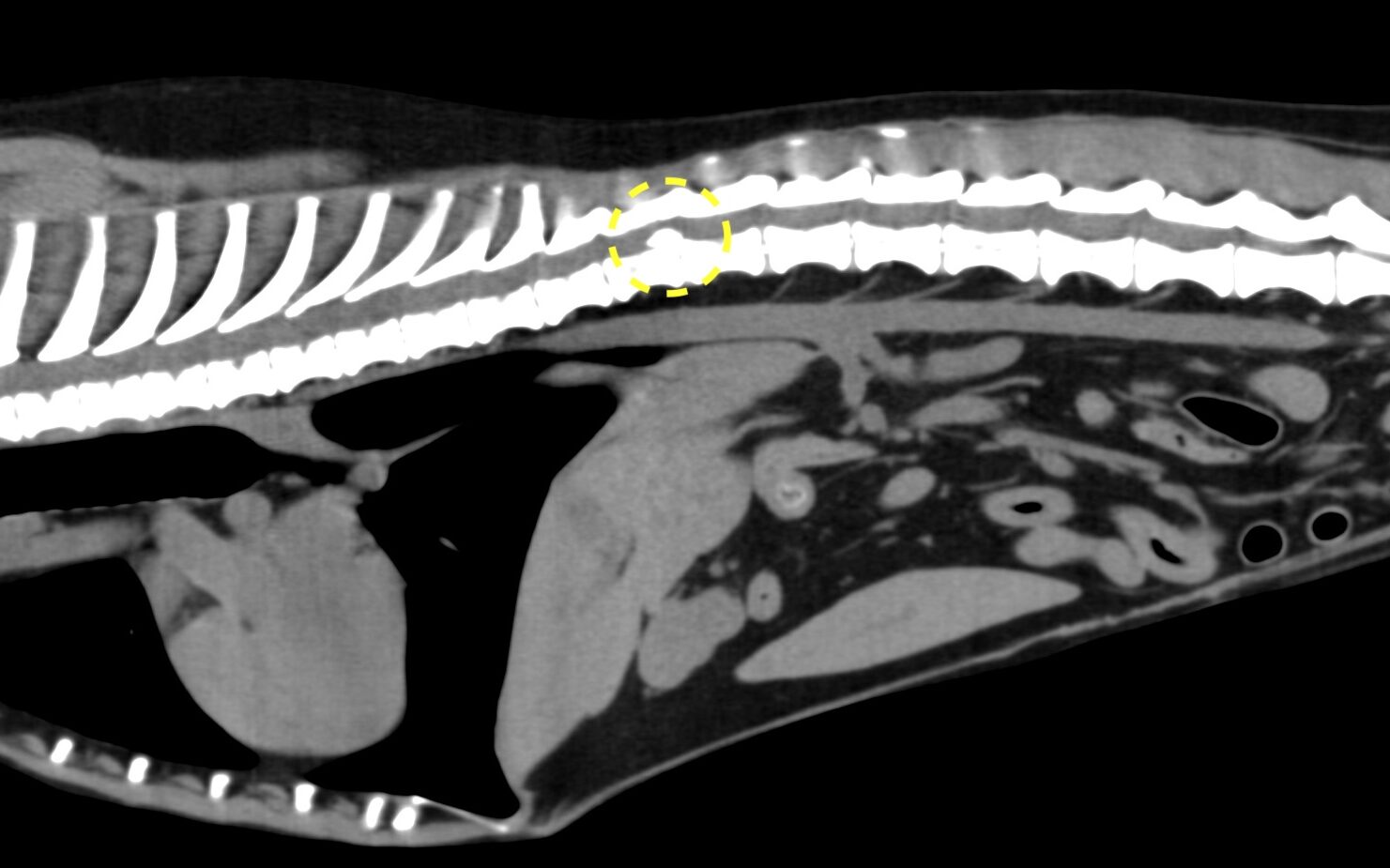

臨床徴候や身体検査などで椎間板ヘルニアを疑うことはできますが、確定診断には脊髄造影検査やCT・MRI検査等が必要になります。

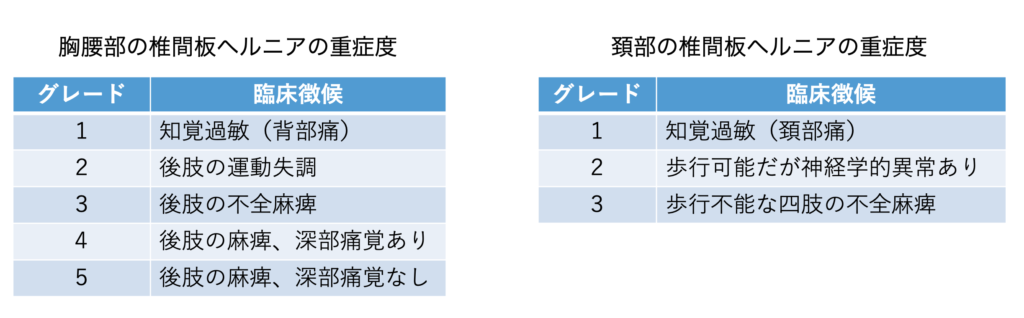

治療法は重症度(グレード)と臨床経過によって異なりますが、一般的に臨床徴候が軽度な胸腰部のグレード1や2、頚部のグレード1などでは内科治療による保存療法を実施することが多いです。

内科治療としては自宅もしくは入院下で安静に過ごしていただくケージレストや痛みや炎症を抑える目的で「Nsaids」や「ステロイド」の薬を使います。また、痛みがひどい場合には神経疼痛に効果があるとされている「ガバペンチン」などの鎮痛薬を併用することもあります。その他には温熱療法やサプリメントなども選択肢に入ります。

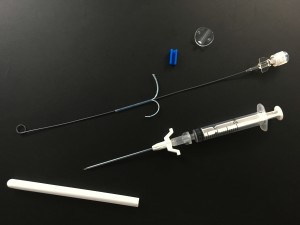

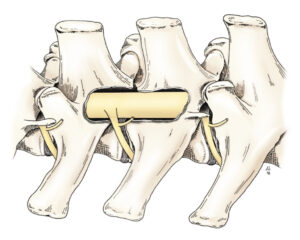

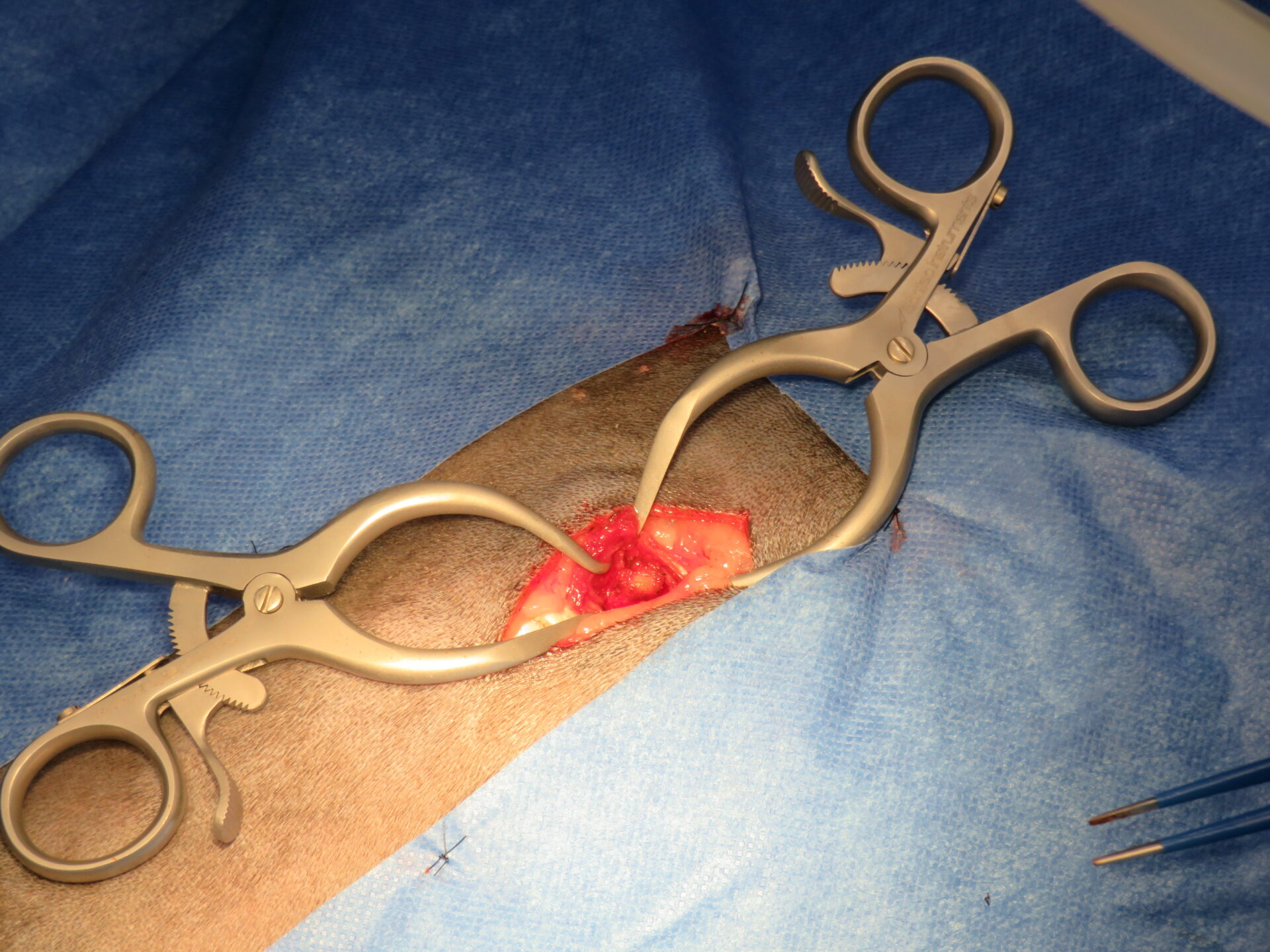

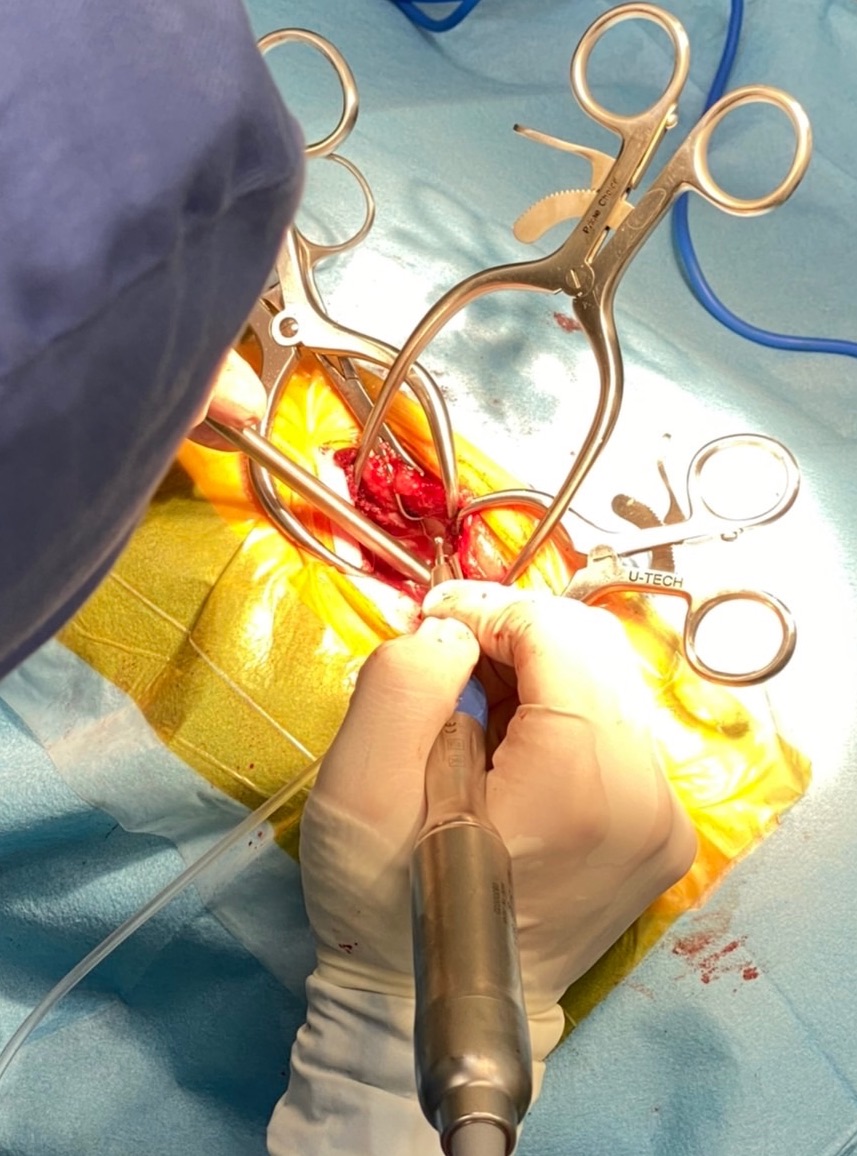

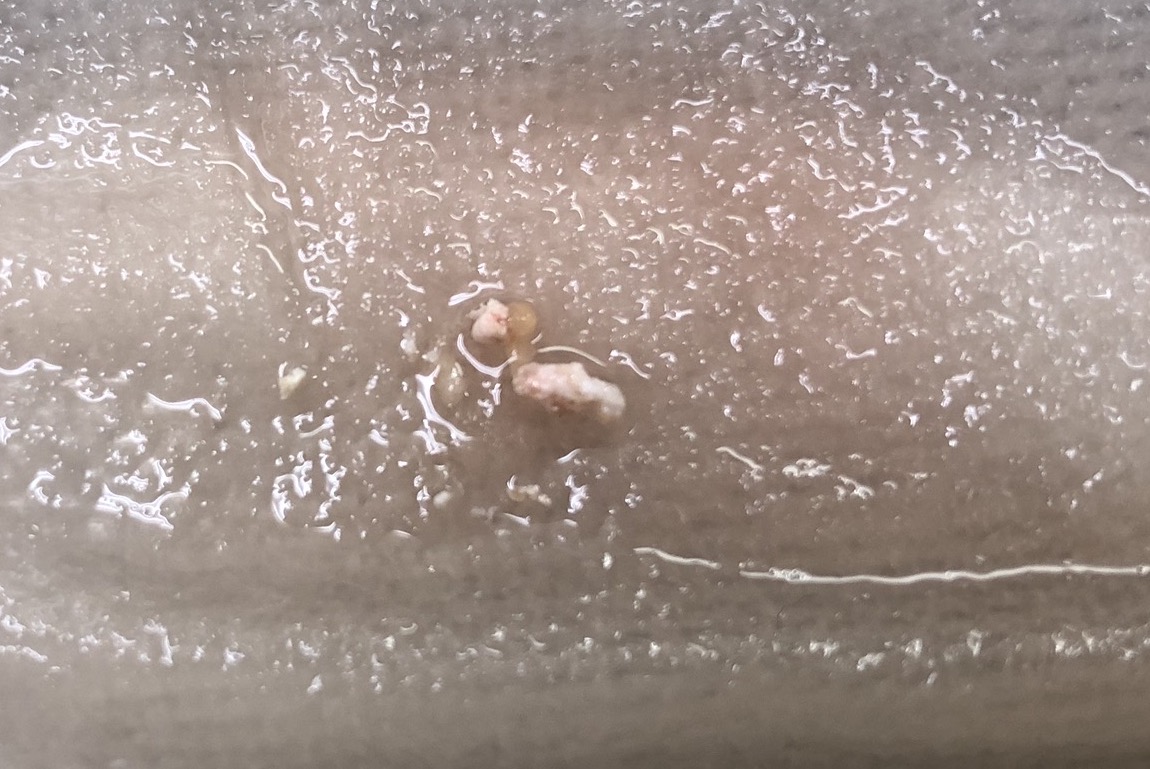

外科治療としては椎骨に穴をあけて神経の圧迫を取り除いてあげる片側椎弓切除やレーザーで椎間板を蒸散させる経皮的椎間板レーザー減圧術(PLDD)などが挙げられます。

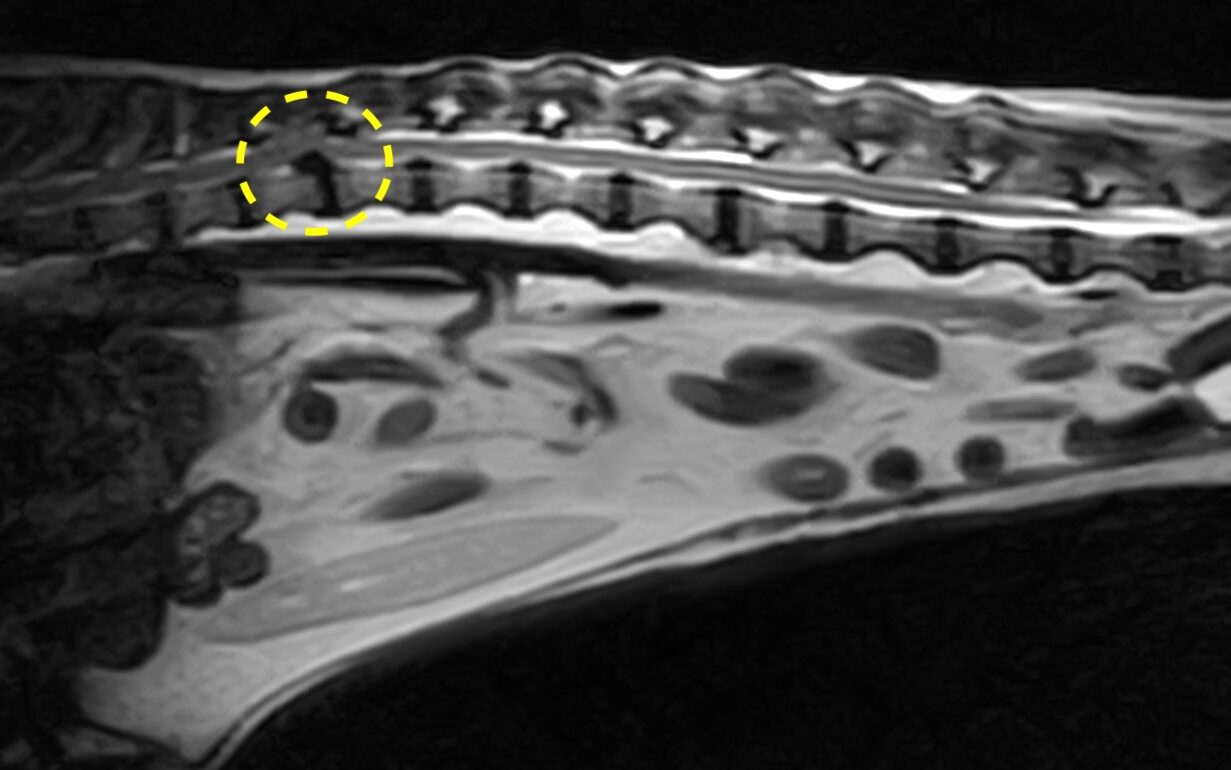

実際の手術の様子

当院での治療の流れとしては、臨床徴候からヘルニアが疑わしい場合はグレードが軽ければ内科治療で経過をみていきます。内科治療への反応が乏しく、痛みや麻痺が続く場合やグレードが重い場合はCT・MRI検査に進み、確定診断の後に外科手術を実施しています。手術後にはリハビリをすることで足の機能がしっかり戻る子が多いです。また、重度の麻痺で足の動きがなかなか戻らない症例でも、再生医療(脂肪肝細胞の投与)を併用することもできますので、お困りの方はお問い合わせください。

その他の記事

-

犬の甲状腺機能低下症について | 元気がないや皮膚症状は甲状腺機能低下症の初期症状かも?

" 最近元気がない " や " 皮膚症状が出てくるようになった " といった症状が見られることはありませんか?もしかしたら、甲状腺機能低下症の初期症状かもしれません。 …

2か月前 -

若い犬や猫に見られる皮膚糸状菌症(真菌感染症)とは

皮膚糸状菌症とは、皮膚糸状菌と呼ばれる真菌(カビの仲間)による感染症であり、人にも感染するため人獣共通感染症とされています。猫ちゃんでは原因菌として20種ほどが報告されてい…

8か月前

-

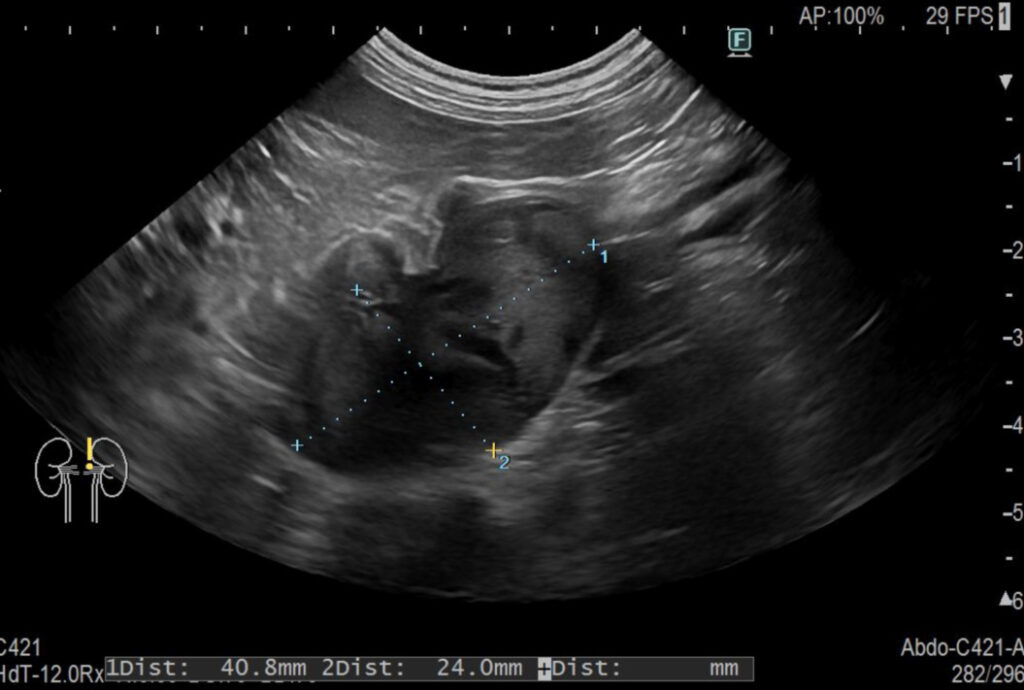

尿管結石摘出術

尿管結石は文字通り腎臓と膀胱をつなぐ『尿管』に結石が詰まってしまい、二次的に腎臓に損傷が生じる疾患です。片方の尿管に閉塞しただけでは主だった症状は認められませんが…

2年前 -

高カルシウム血症

普段血中のカルシウム濃度は厳密に調整されていますが、恒常性が破綻してしまうと高カルシウム血症が生じてしまいます。軽度の高カルシウム血症の場合は無症状のことが多く、偶発的に見…

2年前 -

猫の乳腺腫瘍

猫の乳腺腫瘍は犬の乳腺腫瘍と比較して悪性度が高く、おおよそ80%が悪性の癌であると言われています。雌猫に発生する腫瘍のうち17%が乳腺腫瘍であり、比較的発生率の多い腫瘍で…

1年前 -

腎瘻チューブの設置により尿管が疎通した腎盂腎炎の症例

腎孟腎炎は腎孟および腎実質の炎症で,原因としてもっともよくみられるのは細菌感染です。 今回は腎盂腎炎に伴い尿管閉塞を起こした猫に対して、経皮的に腎瘻チューブを設置し、…

3年前 -

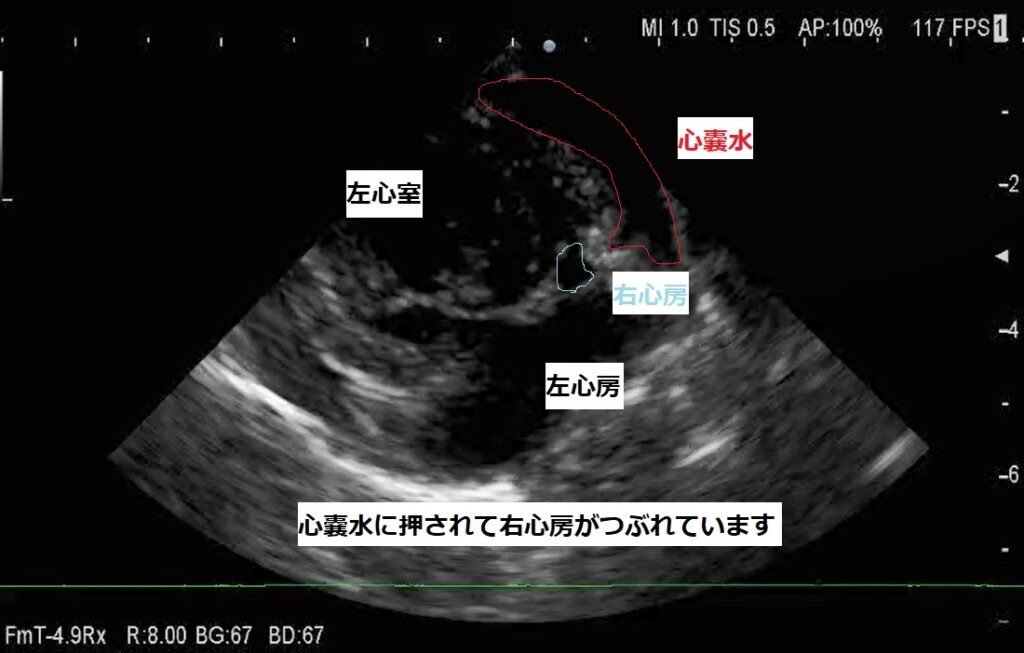

心タンポナーデ

心タンポナーデとは心膜腔(心臓の外側)に液体(心嚢水)が貯留し、心臓を圧迫することで心臓の動きが制限され、機能不全を起こした状態です。全身に血液を送ることが出来なくなり、…

3年前 -

犬の尿石症について ~症状や治療法について説明します~

尿石症とは?

尿石症とは、腎臓や尿管、膀胱、尿道などの尿路のいずれかの部位に結石ができる病気です。結石が存在する部位によって、…8か月前 -

犬と猫の副腎腫瘍について解説 | よくお水を飲む、尿が薄くて多いは病気の初期症状かも!? ~検査・診断編~

こちらの記事では副腎腫瘍の症例での必要な検査や診断について解説していきます。 副腎腫瘍では診断するためには様々な検査が必要になってきます。 ぜひ最後までお読みい…

4か月前 -

膝蓋骨脱臼の整復

膝蓋骨脱臼は小型犬に多い整形疾患です。膝蓋骨が大腿骨の滑車溝から外れてしまうことで膝関節伸展機構が正常に機能せず、膝をうまく伸ばせない状態になってしまいます。典型的な臨床…

3年前